互助縣五峰鎮

| 地名:五峰鎮 | 隸屬:互助縣 |

| 區劃代碼:632126107 | 代碼前6位:632126 |

| 行政區域:青海省 | 地理分區:西北地區 |

| 行政級別:鎮 | 車牌代碼:青 |

| 長途區號:0972 | 郵政編碼:810000 |

| 轄區面積:約91.1平方公里 | 人口數量:約1.93萬人 |

| 人口密度:約212人/平方公里 | |

| 下轄地區:1個社區、18個行政村 | |

| | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |

| 五峰社區 | ~001 | 鎮中心區 | 因其附近山峰形狀酷似五指,形如舉掌,故起名五峰。…[詳細] |

| 上莊村 | ~200 | 鎮鄉結合區 | 據查,解放前本村屬于現上馬村,地處上馬村的北面,故得名上莊,解放后有一批外來人員遷入附件并成立了新莊大隊,當時為了便于管理,便將上莊村劃入新莊大隊,1…[詳細] |

| 北溝村 | ~201 | 村莊 | 據查,明萬歷二十四年(公元1596年),時任西寧兵備副使的劉敏寬在五峰鎮下馬村的北山(今互助縣境內五峰山)開辦煉鐵作坊,就地采礦煉鐵。因開采鐵礦途經向…[詳細] |

| 蒼家村 | ~202 | 村莊 | 據查,明萬歷二十四年(公元1596年),時任西寧兵備副使的劉敏寬在五峰鎮下馬村的北山(今互助縣境內五峰山)開辦煉鐵作坊,就地采礦煉鐵。因開采鐵礦途經向…[詳細] |

| 海子村 | ~203 | 村莊 | 清嘉慶九年(公元1804年),建村,本村前有一股較大的天然泉,因村里缺水,故把泉叫海,因此慢慢就將村民住的地址叫“海子”,故名。…[詳細] |

| 后頭溝村 | ~204 | 村莊 | 因此村后面有一條較大的溝,故名。解放初至1978年屬下馬圈村管轄,1979年從下馬圈村劃分出來,為后頭溝生產大隊,1983年政設分時改為后頭溝村村民委…[詳細] |

| 納家村 | ~205 | 村莊 | 明洪武七年(公元1373年)建村,納氏戶最初定居于此,故名納家。…[詳細] |

| 平峰村 | ~206 | 村莊 | 由于村北有平頂山,就取名為平峰村。1949年-1958年為為平峰村,1958年-1983年為平峰大隊,1983年至今為平峰村村民委員會,隸屬互助縣五峰…[詳細] |

| 七塔兒村 | ~207 | 村莊 | 七塔兒村解放時期(1949年)下馬圈曾屬于互助三區,1958年為五峰人民公社下馬圈,后改為紅旗大隊,歸五峰公社管轄,1983年改名為五峰鄉下一村村民委…[詳細] |

| 上馬村 | ~208 | 村莊 | 據查,明朝洪武年間,任氏和李氏兩個家族從南京遷移到此地,因以前此地為藏族居住,以放牧為生,因藏族沒有馬圈,上馬由此得名。…[詳細] |

| 下馬一村 | ~209 | 村莊 | 明朝年間,從南京遷來一批游牧民,故名。解放時期(1949年)下馬圈曾屬于互助三區,1958年為五峰人民公社下馬圈,后改為紅旗大隊,歸五峰公社管轄,19…[詳細] |

| 下馬二村 | ~210 | 村莊 | 下馬二村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |

| 石灣村 | ~211 | 村莊 | 據查,明朝年間,朱、孔、劉、王等氏族從南京珠現巷遷入此地,因當時本地居住人口少,石頭多,所以取名石灣。…[詳細] |

| 新莊村 | ~212 | 村莊 | 清光緒二十二年(公元1896年)建村,曾稱李新莊,后由于居住雜氏之多,簡稱新莊,故名。…[詳細] |

| 興隆村 | ~213 | 村莊 | “深路”,山大溝深的意思,故名。解放初期屬新泰鄉管轄為深路村,1958年成立人民公社,由五峰人民公社管轄。1966年“四清運動”時更改為東風大隊,后又…[詳細] |

| 支高村 | ~214 | 村莊 | 明洪武三年(公元1370年)建村,首先藏族牧民定居于此取名“日剛”,后由于農戶增多逐漸譯音轉寫為“支高”。…[詳細] |

| 轉咀村 | ~215 | 村莊 | 據傳100多年前因村北邊轉彎突出處現在明德小學的轉彎處有一轉角樓,據此起村名為轉角村。…[詳細] |

| 白多峨村 | ~216 | 村莊 | 據查,清代白家建村,因當時白家居住,故得名白多峨。…[詳細] |

| 陳家臺村 | ~217 | 村莊 | 因村內最早居民姓陳,故名。1949年起屬互助三區,1958年為五峰人民公社陳家臺大隊(后改寫為后進大隊)歸互助縣。1983年更名為五峰鄉陳家臺村村民委…[詳細] |

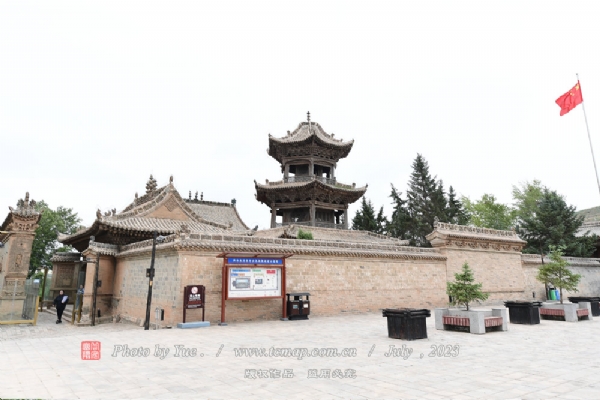

地名由來:

五峰鎮因境內五峰寺所在山峰形狀如人伸開的五指而得名。

基本介紹:

五峰鎮位于縣境西部,距縣府駐地12千米。人口2.2萬,以漢族為主,土族占總人口的5%,還有藏族、回族。總面積91.1平方千米。轄上莊、新莊、上馬圈、下馬圈一、下馬圈二、海子、后頭溝、陳家臺、北溝、石灣、白多峨、轉嘴、七塔爾、倉家溝、支高、興隆、納家、平峰18個村委會。1949年沿舊制設五峰寺鄉,1958年與興泰鄉、南門峽等鄉合并成立五峰公社,1983年復設五峰鄉。

榮譽排行:

2021年9月,五峰鎮被認定為第二批全國鄉村治理示范鄉鎮。

歷史沿革:

民國三十四年(1945年),文峰鄉改名五峰鄉。

1955年2月,全縣12個區統一更換名稱,第二區為五峰寺區。

1956年10月18日,五峰寺區撤區改為五峰鄉。

2006年8月,五峰鄉改設五峰鎮。

還有2個地名與五峰鎮同名:

以下地名與五峰鎮面積相當: