方城縣四里店鎮

| 地名:四里店鎮 | 隸屬:方城縣 |

| 區劃代碼:411322111 | 代碼前6位:411322 |

| 行政區域:河南省 | 地理分區:華中地區 |

| 行政級別:鎮 | 車牌代碼:豫R |

| 長途區號:0377 | 郵政編碼:473000 |

| 轄區面積:約298平方公里 | 人口數量:約3.74萬人 |

| 人口密度:約126人/平方公里 | |

| 下轄地區:38個行政村 | |

| | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |

| 軍章村 | ~201 | 村莊 | 軍章原名“軍將”莊,后訛為軍章,系明代福建一個鄭姓將軍領兵來此屯墾時的兵營駐地。…[詳細] |

| 衛陀村 | ~202 | 村莊 | 明初建村,因當時這里有一座韋陀寺(今有遺址),村在寺旁,得名大韋陀,小韋陀,系清朝中期大韋陀部分群眾分遷于此得名。…[詳細] |

| 桃園溝村 | ~203 | 村莊 | 在明代建村時,因此溝內桃樹成片,故名。2017年更名為桃園溝村民委員會。…[詳細] |

| 太山廟村 | ~204 | 村莊 | 建村時因東南邊山頭上有座太山廟,處在山下,故稱太山廟。…[詳細] |

| 黃土嶺村 | ~205 | 村莊 | 清初建村因村莊坐落在一條黃土質的嶺上,故名。…[詳細] |

| 賈盤村 | ~206 | 村莊 | 因賈姓自山西遷來后,定居在一條河流的盤旋彎曲處,故名。…[詳細] |

| 五間房村 | ~207 | 村莊 | 清初建村,因開始只有五間房子,故名。清屬南陽府南召縣。民國仍之。1947年屬豫西二專署魯南縣拐河區神林鄉。1949年魯南縣撤銷,劃歸方城縣拐河區屬神林…[詳細] |

| 神林村 | ~208 | 村莊 | 來歷有兩種傳說:一是宋代太監陳林曾保護太子隱藏于此(即所謂貍貓換太子的故事),故名陳林,后訛為神林(至今村西500米尚有一小拱橋曰太子橋,西北1000…[詳細] |

| 街村村 | ~209 | 村莊 | 明代神林街長4華里,此村系神林街西關。清代,神林被洪水沖擊,此處幸存而得名街村。…[詳細] |

| 柳灣村 | ~210 | 村莊 | 清初建村時,這里柳樹遍地,且處于澎河河灣處,故名。…[詳細] |

| 善莊村 | ~211 | 村莊 | 清初,因單姓先來此結廬居住,而得名單莊,后“單”演為“善”。…[詳細] |

| 寺后村 | ~212 | 村莊 | 因此村建在水藏寺的后邊約400米的山溝內,故名。…[詳細] |

| 干溝村 | ~213 | 村莊 | 因區域內有一條水源缺乏,只有季節性流水的小河(俗稱干溝),故名。…[詳細] |

| 王三溝村 | ~214 | 村莊 | 因區域內有山溝曰王三溝,故名。清屬南召縣達壯鄉。民國屬南召縣鐵牛鄉。1947年屬魯南縣拐河區。1949年魯南縣廢,劃方城縣屬拐河區。1951年拐河區分…[詳細] |

| 老景莊村 | ~215 | 村莊 | 明洪武四年(1371),景、鄭、李三家一同由山西遷來,在此定居建村,此村為景姓所建,故名。…[詳細] |

| 小景莊村 | ~216 | 村莊 | 因此村系由老景莊景姓分居于此,故名。清屬南召縣達狀鄉。民國屬南召縣鐵牛鄉。1947年屬魯南縣拐河區。1949年魯南縣廢,劃歸方城縣仍屬拐河區。1951…[詳細] |

| 達店村 | ~217 | 村莊 | 元朝中期,這里是賒店經裕州到魯州、汝州的通商大道,來往行人很多,幾個韃靼人在此經商開店,人稱韃子店。元末雖然韃人走了,仍叫韃子店,后人們為書寫方便改成…[詳細] |

| 七樹溝村 | ~218 | 村莊 | 因溝內生長著很多漆樹,村以溝名。2017年更名為柒樹溝村民委員會。…[詳細] |

| 張灣村 | ~219 | 村莊 | 里張灣,明朝中期,小景莊景姓有一張姓長工,因不堪主人折磨,逃到此處結蘆墾田,因地處山灣里,故名。2017年更名為張灣村民委員會。…[詳細] |

| 庹莊村 | ~220 | 村莊 | 明初,庹姓自山西遷此居住,故名。清屬南陽縣八里廟鄉。民國屬南陽縣第四區巴黎鄉。1947年屬魯南縣四里店區。1949年魯南縣撤銷,劃歸方城縣仍屬四里店區…[詳細] |

| 油房莊村 | ~221 | 村莊 | 明末,拐河志士李好,聚眾反明,占據拐河一帶,活動于裕(方城)、葉、唐、泌等地,后依附李自成攻城陷鎮。此村系李好聚眾時供應食油的油坊所在地,故名。…[詳細] |

| 小康莊村 | ~222 | 村莊 | 因此村群眾系由大康莊分居于此,較大康莊小,故名。…[詳細] |

| 四里店村 | ~223 | 鎮中心區 | 明代,原名天明街。在現址東南2公里的鹿角山下,澧河轉彎處,是方城通往魯山,葉縣通往南召大道的交叉要沖,集市相當繁茂。清初被水沖毀后,居民向北遷于現址,…[詳細] |

| 老模溝村 | ~224 | 村莊 | 清初建村時,因這條溝內有座老母廟,故名。而訛名為老魔溝,后群眾感名不雅,1984年更名為老模溝。…[詳細] |

| 小店村 | ~225 | 鎮鄉結合區 | 明代這里系天明街南門外的一個小飯店舊址,又是這一帶通往方城翻山必經道口,清初天明街被洪水沖毀后,此村幸存,現名外小店。…[詳細] |

| 余莊村 | ~226 | 村莊 | 明初,張家為避戰禍自安徽逃到此處定居,因有兩顆參天大榆樹,取名榆莊,后把“榆”訛為“余”,較大的一個村取名大余莊。位于大余莊西邊較小的一個村取小余莊。…[詳細] |

| 三關廟村 | ~227 | 村莊 | 清初建村,因村東側有一座三官廟,隨以廟名村。2017年更名為三關廟村民委員會。…[詳細] |

| 碾盤莊村 | ~228 | 村莊 | 清初建莊時,因村中有一個大碾盤,故名。清屬裕州招河上里。民國屬方城縣四里店鎮。1947年屬魯南縣四里店區。1949年魯南縣廢,復入方城縣仍屬四里店區。…[詳細] |

| 周廟村 | ~229 | 村莊 | 因村北原有一座廟宇(不知建于何時、何名),明初周姓自山西遷來后即住廟內,故人稱周廟。…[詳細] |

| 花栗山村 | ~230 | 村莊 | 明代,村后的山上花果樹很多,人稱此山為花栗山,因清初建村于花栗山下,即以山名村。…[詳細] |

| 吳莊村 | ~231 | 村莊 | 此村系明代薊遼總督吳阿衡所建,故名。清屬裕州招新下里。民國屬方城縣拐河區維摩寺鎮。1947年屬魯南縣四里店區周廟鄉。1949年魯南縣撤復屬方城縣,仍屬…[詳細] |

| 前坪村 | ~232 | 村莊 | 馬家在清初自山西遷來后,見到這里系山間平地即結蘆定居,因同時建有南北兩村,此村在南而得名前馬坪,簡稱前坪。…[詳細] |

| 賀莊村 | ~233 | 村莊 | 清初,賀姓自山西遷居于此定居,故名。清屬裕州招新下里。民國屬方城縣維摩寺鎮。1947年屬魯南縣四里店區周廟鄉。1949年魯南縣撤銷,復歸方城縣,仍屬四…[詳細] |

| 白廟溝村 | ~234 | 村莊 | 唐末有位將軍帶領人馬路過這里,因所騎白馬死了,就在此溝內蓋了一座白馬廟,人們聚居此溝后,即以廟為名,故名白廟溝。…[詳細] |

| 秦家莊村 | ~235 | 村莊 | 因秦姓自山西遷來定居于此,故名。清屬裕州招新下里。民國屬方城縣維摩寺鎮。1947年屬魯南縣四里店區為秦家莊鄉。1949年魯南縣撤銷,復歸方城縣仍屬四里…[詳細] |

| 郭溝村 | ~236 | 村莊 | 因郭姓先來此溝建村定居,而得名郭溝,1982年因重名更名為大郭溝。小郭溝,因居民系由大郭溝分居于此,莊小,故名。…[詳細] |

| 青石坡村 | ~237 | 村莊 | 因村莊建在有大青石的嶺坡上,而得名青石坡。…[詳細] |

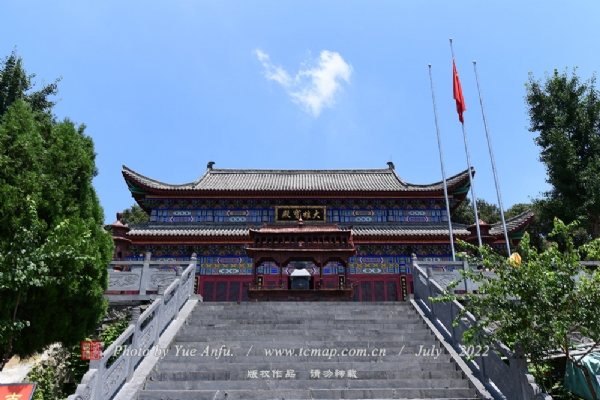

| 維摩寺村 | ~238 | 村莊 | 其名稱來歷有二:一,據《維摩詰經》載:維摩詰為梵文音譯。系昆耶離城中一位大乘居士,和釋迦牟尼同為佛教創始人之一,唐代建寺以紀念之,村在寺旁,以寺名村,…[詳細] |

地名由來:

四里店原名四女店,因為古時有四位異鄉女子來此開店,故名。

基本介紹:

一、優越的自然條件

河南省方城縣四里店鄉位于伏牛山東麓,南陽盆地北邊緣。橫跨江淮兩大流域,北依魯山,西臨南召,東接葉縣。全鄉南北長56.5公里,東西寬24.5公里,總面積298平方公里,轄38個行政村,380個村民組,5.1萬口人。

境內山巒重疊,河流縱橫,恰處亞熱帶與北溫帶過渡的分界線上,夏季最高溫度38℃,冬季最低溫度零下8--10℃,年平均氣溫15℃,無霜期210天左右,雨水多集中在7--9月份,一般年均降雨量在800-1000毫米之間。四季分明,氣候宜人。

二、良好的社會環境

四里店鄉黨委、政府為從根本上改變山區貧窮落后的面貌,實施了“擴大開放,優化環境,開發資源,振興經濟

榮譽排行:

2023年12月,四里店鎮被河南省愛衛辦確定為2023年度河南省健康鄉鎮。

2023年11月,四里店鎮被認定為第三批全國鄉村治理示范鄉鎮。

2023年9月,四里店鎮被確定為河南省第一批鄉村建設示范鄉鎮。

2023年9月,四里店鎮被確定為2023年度河南省”平安農機”示范鄉(鎮)。

歷史沿革:

1947年至1949年,屬魯南縣四里店區。

1949年魯南縣撤銷,原屬南召的神林、達店部分及原屬方城縣的四里店等地劃歸方城縣屬拐河區。

1951年屬方城第十一區后改為四里店區。

1955年又并入拐河區。

1958年建四里店公社。

1961年分若干小公社,恢復四里店區名稱。

1969年撤區并社,復改為四里店公社。

1984年體改為四里店鄉,屬方城縣。

2017年改置鎮為四里店鎮,屬方城縣。

以下地名與四里店鎮面積相當: