鎮江市市級文物保護單位介紹

江蘇省 丹陽市 句容市 潤州區 丹徒區 京口區 揚中市 鎮江市文物古跡 鎮江市紅色旅游 鎮江市名人故居 鎮江市博物館 4A景區 鎮江市十大景點 全部 鎮江市特產 鎮江市美食 鎮江市地名網 鎮江市名人 [移動版]

1、伯先路近代建筑群

伯先路近代建筑群主要位于伯先路西側至京畿嶺一帶,多為清朝光緒年間至民國早期建造。第二次-戰爭后,咸豐八年( 1858 )清政府被迫簽訂了《天津條約》,辟南京、鎮江、九江、漢口等十處通商口岸。咸豐十一年( 1861 )在云臺山麓鎮屏山、迎江路、江邊一帶設租界,建英國、美國、日本領事館,從此出現了眾多西洋建筑。此后又出現了一些仿西洋建筑和中西合璧式建筑,也有中國古典民族風格建筑等。伯先路近代建筑群于 1992 年由鎮江市政府公布為市級文物保護單位,主要建筑有:金山飯店舊址 :位于伯先路 27 號,西式建筑,兩層,四開間。青磚砌筑,飾以紅磚弦邊、圖案,四坡水屋面,臨街各間設有券門拱窗。建于清末民初,寧波同鄉會曾設于此。江南飯店舊址 :位于伯先路 29 號,建于 1927 年。原為國民黨政府蘇、浙、……[詳細]

2、杜鵑樓

杜鵑樓位于鶴林寺大殿后側,在現鶴林小學內,現樓為二層,硬山式,面闊五間,樓東面上下兩層各有窗戶四扇。現樓由僧人福登于光緒二十二年復建。杜鵑樓因杜鵑花而建并得名,據載現樓東側盛開杜鵑花,建樓后可在此賞花詠詩。此處杜鵑有“千年杜鵑”之稱,唐代最為馳名。在《鶴林寺志》中有這方面的記載,志中云:“鶴林寺杜鵑花高丈余,春月開花,傾城游賞。”相傳唐德宗貞元中,有番僧自天臺缽盂中以藥養根來種之,每當春天花開之時,有兩位女子至此,傳是花神。一天在潤州作官的周寶問好友殷七七:“鶴林之花,天下奇絕,嘗聞能開非時花。今重九將近,能開此以副佳節乎?”七七于前二日至花所,夜半聞女子來曰:“妾為上帝司此花,今為道者開之!然此花不久當歸閬苑矣!”次日,花漸開,九日盛開如春,周寶驚訝,宴賞數日,后遭兵火,此花根株不存。宋咸……[詳細]

3、殷家祠堂正廳

位于新區丁崗鎮留村的東首,坐落在葛丹公路1公里處的路西道口旁,曾為留村小學原址,現為留村黨總支、村委會辦公場所。相傳宋朝殷氏始祖殷榮因慟父殉節,不求仕進,故留居此處,漸以“留村”為名,后裔于明洪武年間初建殷氏宗祠(1368年前后),堂名謂“倫敘堂”,傳至清康熙癸丑(1670年)改建為五間三進,中為楠木廳。留村殷氏宗祠距今將近700年歷史,歷經戰亂,屢建屢毀,先后于清乾隆中期(1766年前后)、咸豐初年(1851)、咸豐十年(1860)、同治初年(1862)、同治九年(1870)多次修建、擴建、改建。殷氏宗祠亦為私塾學堂,一直沿襲至辛亥革命始辦洋學堂。1949年建國后為公辦完小,更名為留村小學。文革期間,門庭堂廳遭損壞成危房。2003年4月金陵游子殷壽源、畫家趙文元等仁人志士聯名獻言重修母校,……[詳細]

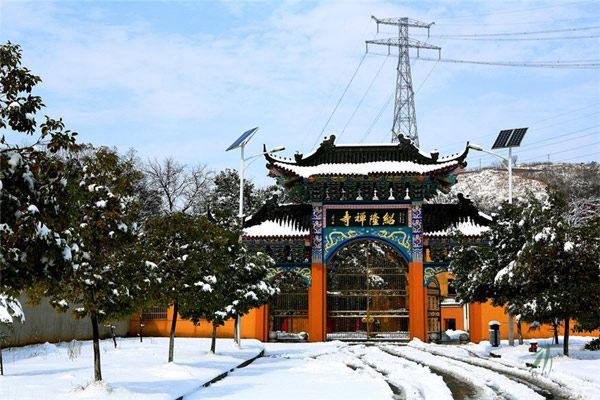

4、紹隆寺大殿

位于大港街道紹隆寺路,五峰山南麓半山腰,為古建筑的寺觀塔幢,始建于唐代,目前為宗教活動場所。該寺原名“靈覺寶寺”。現名始于嘉慶年間,取佛家“紹隆佛種,續佛慧命”之意。大殿面闊三間17米,進深七檁,檐高3.5米,硬山頂。寺內有清康熙年間(1662—1722)碑兩通。該寺至今香火旺盛,尤其是黃明節當天更是香客云集。紹隆禪寺始建于唐朝寶歷年間(公元825年),重建于宋紹興年間(1132年),后又被毀,到明朝初年經比丘尼募化,于萬歷14年修建,名曰蓮覺寺。清康熙23年,康熙皇帝首次南巡來到蓮覺寺,看到這里三面環山,氣勢雄偉,如入仙境,便賜蓮覺寺為靈覺寶寺。清康熙28年,康熙皇帝再次南巡來靈覺寶寺敬香禮佛,仔細觀看,發現一塊龍地,整座寺院象龍脈,“非高僧大德者不可居之”,于是便將靈覺寶寺賜給金山為下院……[詳細]

5、萬善塔

萬善塔位于丹陽市萬善公園中,初稱“萬壽塔”,建于明崇禎十年。距今有三百六十多年的歷史,從古運河畔拔地而起,直指蒼穹,巍然屹立,雄奇挺拔,因而,又有“通天塔”之稱。全塔高有48.6米,塔身外八角形,內室為方形,上下交錯。塔檐由數層磚塊疊澀,下出木椽,斗拱承托,鐸鈴懸掛,充分體現了明代古塔的建筑風格。塔體自下而上逐漸收縮,塔頂安置瘦長鐵制塔剎。這在全國數百座古塔中,堪稱一絕,所以,它又贏得了“古運河畔第一塔”的美譽。萬善塔詮釋了明代古塔的特點,作為中國古建筑的文化的全面表現,又是丹陽市的標志性建筑。所以在燈光設計上以“保護和利用”原則的前提下,選用綠色、環保節能的高亮度LED光源,替換現有的傳統投光燈具。不僅減少傳統燈具對古建表面紫外線的損傷,還可以來體現古塔多層次豐富的“立體通透”感。古塔位于……[詳細]

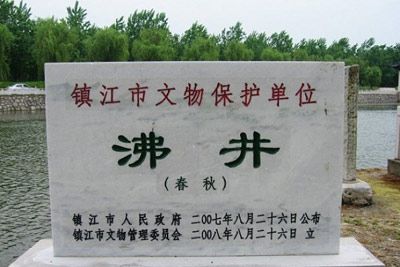

6、沸井

丹陽的季子廟之所以聞名遐邇,不僅是有十字碑、消水石、季河橋等名勝古跡,更得益于這里有獨特的奇觀異景——沸井涌泉。季子廟的沸井主要分布在廟前的沸井塘邊。根據志書記載,古代這里有井百口,其中一部分是沸井。現存古沸井有六口,井水三清三濁,各相距尺許。稍遠看去,井欄古樸典雅,神韻別具;走近細瞧,井內水面翻騰鼎沸,滾浪有聲。這奇特的景觀令游人稀奇不已。此外,在廟周邊的河溝水塘內,還有多處沸泉在滾涌,從不停息,鄉民們謂之為“龍氣”,稱沸井塘為“龍潭”、“沸潭”。季子廟何時有沸井很難考證,但從南朝劉敬淑的《異苑》一書可知,早在1600多年前的東晉時期,沸井已名聲遠播了。拜謁季子廟,觀沸井涌泉是歷代達官貴人、文人墨客非常向往的事。南朝張正見來此后寫了《行經季子廟》一詩,其中有句:“野藤侵沸井,山雨濕苔碑”。……[詳細]

7、鎮江市烈士陵園

鎮江市烈士陵園坐落于風景如畫的北固山前峰,建于1966年,現占地面積近百畝。鴉片戰爭時期,這里是當年鎮江保衛戰十三門古戰場的遺址所在地;第二次國內革命戰爭時期,這里是江蘇省省會和國民黨軍法會審處所在地。北固山下作為國民黨反動派殺害共產黨人的刑場,灑滿了數百名革命志士的鮮血,故素有“小雨花臺”之稱。同時,這里也是1937年鎮江淪陷的見證地。作為鎮江市重要歷史革命紀念地,建園46年來,在市委、市政府以及社會各界的關心和支持下,陵園先后建成烈士紀念碑、烈士陵墓、烈士紀念館、鎮江革命斗爭史浮雕墻、警示碑、“北固英烈”群雕、忠烈祠碑亭、北固英烈殉難地、“北固英烈”烈士詩文碑墻等多處革命紀念景點,值得一提的是烈士紀念館內陳展了犧牲在鎮江或犧牲在異地他鄉的鎮江籍烈士3000余位中的230余位烈士的先進事跡……[詳細]

8、米芾墓

原米芾墓在丹徒長山下,后湮沒難尋。明崇禎年間建紀念墓于今鎮江市鶴林寺前黃鶴山下,“文革-”中被毀。1986年由市文物管理委員會重修,于1987年元月竣工,重修后的米芾墓位于黃鶴山北麓,包括石駁墓壙,墓直徑11米,墳包直徑4米,-護墓石,臺階四段共60級,兩邊有玉帶坡,平臺3座,兩邊各有路牙,均寬為3.3米,在兩邊各置大理石制作的長條凳3個。墓的整個走向由上而下向北延伸,全長60米,絕大部分采用大理石預制而成。墳前立巨型石碑,上鐫刻全國書法家協會主席啟功所書碑文:“1987年春日重修,宋禮部員外郎米芾元章之墓,曼殊后學啟功敬題”。墓門兩側各有一下方上圓雕刻云朵紋的大理石柱。墓前方50多米處平臺上恢復石牌坊一座,上部中央橫石額鐫啟功所題“米芾墓”三個大字,內柱一對系舊有牌坊柱,上刻聯語“坯土足千……[詳細]

9、新豐車站戰斗舊址

新豐車站戰斗舊址位于曉星行政村蔣家自然村西400米處,是民國時滬寧錢上新豐老火車站,建筑由上下兩層房屋2間及平房兩間,暗堡1處組成,二層樓房屋頂設有了望塔,整組建筑由西向東高度依次漸低。是由侵華日軍于1937年至1938年建成,磚石結構,歐式風格、外墻為石砌。1938年7月1日夜,新四軍一支隊二團一營在丹北抗日游擊隊及群眾配合下,突襲新豐火車站,經兩小時激戰,全殘日守軍十五師團木公野聯隊慶江中隊40余人。該舊址不僅是抗日斗爭史中的直接例證,也是民國時期具有典型風格的鐵路車站建筑,具有雙重的歷史價值。此次戰斗是新四軍歷史上首次夜戰,使南京至上海鐵路交通一度中斷,是新四軍抗戰史上的一次較大規模的戰斗,極大鼓舞抗日士氣……[詳細]

10、超岸寺

超岸寺位于市區新河路。舊名玉山報恩寺,始建于元至大三年(1310),晚清更名為超岸寺,咸豐三年毀于戰火,自光緒十七年(1891)陸續復建歷經二十余年始復舊觀。寺前有山門墻,建于咸豐年間,有拱形門,門下兩旁有依門石鼓,上有雕飾,門上有磨磚浮雕等。天王殿建于宣統二年,門額石刻“大總持門”系陸潤庠書。大雄寶殿建于光緒十八年,樓下有卷棚,上有月梁,雕飾山水、人物等,為硬山式頂。偏殿在大殿與天王殿北側,硬山式,原為水路堂、五觀堂、客堂等,建于光緒三十一年(1905)。超岸寺占地面積約3000平方米,有房屋24間,該寺當水路要沖,成為金山寺下院,故在叢林中一時稱盛。1982年公布為鎮江市文物保護單位。……[詳細]

11、中華三育研究社舊址

中華三育研究社舊址,位于句容市橋頭省財經大學紅山分校內,民國建筑。始建于1925年,為當時的教會學校—中華三育研究社;抗日戰爭中被毀,1948年初,由美國華盛頓神學院院長李博克指導重建,1948年秋建成,社長為美國人林思翰。1951年,將江陰農業技術學校遷來橋頭鎮,合并成立了江蘇省句容農業技術學校,現為省財經大學紅山分院。這組建筑共有23棟,紅磚勾縫,木質門窗,中西合璧型建筑。其中有20棟為別墅,別墅有兩種類型,12棟為10.5米×10米,8棟為11.5米×10米,1棟教學樓為14.5米×39米,1棟辦公樓為22.5米×9米,1棟水塔為14.5米×6.8米。……[詳細]

12、美孚火油公司舊址

美孚火油公司舊址位于迎江路馬路東側,臨街而立,原為工人文化宮的一部分,現經修繕后作為西津渡文化旅游公司的辦公場所。占地面積約330平方米,為三層西式建筑樓,整座樓層是曲尺形,高度約14米,正樓南北向,面西,長約29,寬約11米。連樓東西向,長約9米,寬約11米,面北。美孚火油公司系美國洛克菲勒石油壟斷集團于清光緒年間在鎮江設立的支公司,是當時鎮江最大的一家火油公司。該公司主營火油,兼營汽油、瀝青、機器油、滑潤油、白蠟、礦燭等。該舊址于1992年由市政府公布為市級文保單位。……[詳細]

13、報恩塔

報恩塔位于圌山之巔楞儼寺側,磚石結構,高七層,明崇禎年間秦觀陽所建。陳觀陽,鎮江丹徒人,自幼家境貧寒,經懸梁苦讀,終于考中進士,官至明代吏部尚書。為報答家鄉父老養育之恩,鼓勵后輩認真讀書,傾其歷年積蓄建成此塔,命名“報恩塔”。后來,此塔竟成長江航道上的標志。溯江而上,這是航行者見到的第一座塔,故又被譽為“萬里長江第一塔”。地址:鎮江市南岸的涂山之麓類型:古塔……[詳細]

14、華陽觀

位于大港街道仲家村與坦王村之間,為古建筑的寺觀塔幢,年代是東漢。本名“仁靜觀”,宋徽宗改為“華陽觀”。相傳隋朝之前,因圌山腳下的江水直瀉東海,故華陽觀后進大殿曾取名“觀海樓”;亦傳唐代名相魏征,晚年曾選華陽觀修道養靜,“觀海樓”又改為“忍靜宮”。明正德六年(1511)重建。原占地八畝余,前后共三進建筑。前進是戲樓;中進為靈觀殿,殿內四根柱子為楠木,大殿的造型陡直高大,四角有朝天的飛檐;后進為三清殿。戲樓前有石拱小橋1座,長2.5米。現僅存三清殿和戲樓,占地面積1150平方米。三清殿面闊三間13.6米,進深九檁12.6米,檐高5.2米。滴水飾有人物、花卉、飛禽圖案。戲樓為硬山頂。以前,華陽觀每年都有2次廟會,農歷2月15和7月17各一次,第二次廟會要連唱京戲6天。華陽觀原有名對聯一副:“八寶華……[詳細]

15、王龍烈士墓

日前公布的第三批江蘇省革命文物名錄中,鎮江有3處紅色遺址入選不可移動革命文物名單,其中位于揚中市的王龍烈士墓,格外引人注目。王龍烈士墓位于揚中市經濟開發區興隆社區,四周冬青環繞,草木蔥蘢,莊嚴肅穆。墓碑高1.58米,正面“王龍烈士之墓”六個大字,讓人油然而生敬仰之心。王龍,乳名兆龍,譜名王隆恩,參加革命后化名黃農。王龍1909年1月19日出生于原揚中縣定和鄉翁家塘(現三茅街道普濟村)一個六代書香之家,幼年時隨其父讀私塾,其父因病早逝后,又先后在三茅和江南姚家橋求學讀書。王龍天資聰慧、勤奮苦讀、才思敏捷、文筆甚佳,所作詩文立論新穎、文理通達、詞鋒犀利。王龍十五六歲時即參加揚中“存粹文社”及王氏宗祠舉辦的會文,每每名列前茅,深得文壇名士的贊許。1985年秋,王龍烈士犧牲40周年之際,揚中縣人民政……[詳細]

16、蘆江橋

蘆江橋位于句容市后白鎮淮源村中,跨秦淮中河,西通著名的赤山湖,始建于南宋年間,現所存橋體建于清代光緒13年。又稱蘆崗橋,南北向,跨秦淮中河,三孔石拱橋,青石質。全長29米,橋面寬4.7米,橋孔凈跨分別為6.4、7.5、6.4米,中孔矢高3米。橋體基本保存完整,橋面階石部分不存,橋拱上方兩側對稱4個龍頭裝飾僅剩2個,橋面兩側欄桿已損。蘆江橋所跨河流是秦淮中河,屬秦淮河支流,橋在村中間,是溝通村子南北的重要通道。……[詳細]

17、句容顏真卿墓

顏真卿墓,位于白兔鎮行香虎耳山,唐代。顏真卿(709—785),字清臣,京兆萬年(今西安)人,開元進士,官至殿中侍御史、太子太師,封魯郡公,為李希烈縊殺。南宋《景定建康志》中有王遂《唐顏魯公祠記》載:顏真卿死后其子護喪葬句容虎耳山。現存封土徑4.5米,存高2米,前為神道,南宋時尚存石龜趺、石柱、石翁仲、供桌等現已不存。明弘治《句容縣志》亦有載。在封土旁邊現存12座顏真卿后人墓葬。目前行香鎮仍有顏氏后裔居住。此處是否系顏真卿墓,或是衣冠冢,尚待今后發掘證實。……[詳細]

18、句容城頭山遺址

城頭山遺址位于句容縣大卓鄉本湖村,1957年發現,1983年南京博物院發掘,發掘面積1000平方米,遺址現存面積約2萬平方米,為高出地面10米左右的土臺形,文化層堆積厚5米以上。根據文化遺物的特征,遺址的文化層可分為新石器時代,以及相當于夏代、商代、西周、春秋早期等時期的堆積,發現墓葬57座,房屋基址2處,灰坑14座。新石器時代文化遺物主要有陶鼎、鬶、豆、杯、壺、罐、石刀、斧、錛,以及玉璜、鐲、瑗等。其中有些陶器與崧澤文化晚期器物特征一致,時代與崧澤文化晚期相當。相當于夏、商、周的文化遺物有陶鼎、匜、罐、鬲、甗、豆、缽、石刀、斧、錛、鑿、青銅削、鏃等。內涵屬典型的湖熟文化,尤以帶角狀把手鬲、高檔半實心足甗及大量梯格紋裝飾等最富地方特色。……[詳細]

19、浮山土墩墓群

浮山土墩墓群,位于天王鎮浮山果圓東南,周代。在約4平方公里范圍內,有土墩墓150多個。土墩墓封土直徑大部分為10-15米,高約2.5-3米。其中10余個大型土墩墓封土直徑為40米,高6米左右。僅浮山村果圓三隊,在南北長約750、東西寬約400米的范圍內就有土墩墓32座。1974、1975、1977年三次共發掘7座,分別編號為1、2、3、4、5、9和24號。1974年、1975年、1977年南京博物院、鎮江博物館分三次發掘了7座,2005年配合寧常高速公路的建設,南京博物院又發掘了20余座,共出土文物3000余件,一般為泥質陶和幾何印紋硬陶器、原始青瓷器和夾砂紅陶炊器。其中炊器以鬲、鼎、釜、甑等器型為主;盛器及實用器主要為壇、罐、瓿、碗、盅、盂、缽、豆、蓋等;少數墓葬隨葬有玦和紡輪,不見生產工……[詳細]