河源市省級文物保護單位介紹

廣東省 紫金縣 和平縣 東源縣 連平縣 龍川縣 源城區 河源市文物古跡 河源市紅色旅游 河源市名人故居 河源市博物館 4A景區 河源市十大景點 河源市十大免費景點 全部 河源市特產 河源市美食 河源市地名網 河源市名人 [移動版]

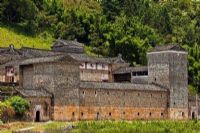

| 林寨古村位于河源市和平縣,是陳姓聚居地;據史載,該村建制于秦朝,公元前214年前,秦始皇派大軍南下時,南越王趙佗為防御來犯之敵,派屬下一姓林將軍到當地筑寨守關,官府后來便用其姓命名該寨。清代至民國期間,林寨村民興建起頗具規模的古民居群——四角樓每座占地1000至3000平方米不等,四角置碉樓,高達8至10米,主體建筑為三進院落廳堂式布局,氣勢恢宏、錯落有致。為典型客家風格的方圍屋,根據不同的歷史淵源,每一座四角樓都被冠以儒雅的稱謂。如新朝議第、永貞樓、福謙樓、謙光樓、寶三樓、九棟屋、世美樓、當鋪、美盡東南等。村內有清代、民國古民居200多幢,是全國最大的四角樓古建筑群,23屆世客屬懇親大會觀賞……[詳細] |

| 所謂考棚,即貢院,也就是科舉考試的地方,一般重要州府才設置。龍川考棚建于清朝光緒二年(1876年),它位于龍川縣佗城鎮西門,二進院落四合院式布局,磚木梁架結構,占地面積約6000平方米,佗城考棚現僅存考場兩棟、辦公場所及宅舍各一棟。據當地史料記載,位于龍川縣佗城鎮西門的龍川考棚,建于清朝光緒二年(1876年),迄今已有134年的歷史。在全國可查考的204座學宮和14處考棚中,目前只有河北定州、廣東龍川、云南建水、安徽績溪、臺灣臺北等地還有學宮和考棚并存。目前,廣東考棚只遺存龍川佗城一座,它也是粵東北地區現僅存較為完好的一個科考場所。清朝光緒年間自從新建龍川考棚后,龍川每年的科考鄉試均在此舉行,……[詳細] |

| 和平縣革命烈士紀念碑位于和平縣陽明鎮先烈路城南的小山頂上。該紀念碑是為紀念在革命戰爭時期犧牲的和平籍革命烈士而建造。于1957年2月動工興建,基座六棱體形,每邊長2.5米。碑臺680平方米,紀念碑建在平臺中央,山石砌成,彈頭形尖頂。紀念碑用山石砌筑,表面批蕩石米,平面六棱形,高14.6米,二級高30厘米底座,底座邊長4米,碑體底邊長2.6米,高2.8米處砌出腰檐,檐下鑲嵌碑序與烈士名單碑刻。檐上南北兩面浮塑“和平縣革命烈士紀念碑”,其余四面分別塑“壯志凌云偉大功勛,無產階級的好兒女,革命烈士永垂不朽,壯烈犧牲千古流芳”。六棱臺形頂,繞紀念碑有六棱形平臺。近年來,烈士紀念碑平臺下新建了4座涼亭,……[詳細] |

| 龍川學宮在龍川縣佗城鎮學前。始建于清康熙七年(1668年),由照壁、長廊、欞星門、泮池、拱橋、東西廡、大成殿、明倫堂、尊經閣等組成。由于年久失修,部分被毀壞。現存大成殿和明倫堂、尊經閣等。大成殿坐北朝南。面寬五間26.56米,進深四間24.40米,高18米。面積達440平方米。歇山頂,重檐四出,穿斗與抬梁混合式屋架,檐下四周斗栱重疊出跳,梁柱上有鳳、鳥、魚、龍各式漆金雕刻,顯得古樸大方。清嘉慶元年(1796年)“御頒至圣先師大成殿”的金匾懸掛于正殿門欞上。正面有卷棚式通廊,從通廊石柱造型、梁架結構以及雕刻手法等各方面來看,顯然是清代風格。殿的周圍石柱上不設斗栱,直接頂托著檐枋。在上檐下施斗栱多……[詳細] |

| 龍川南越王廟在龍川縣佗城中山街。何時建廟史書無載。廟內原有明崇禎八年(1635年)碑,因該碑早已被毀,無法查考。《龍川縣志》載:“南越王廟在縣署右本平冠祠,清康熙六十一年(1722年)知縣臧琮重修,以前座祀越王,后座祀十賢,乾隆四十五年(1780年)知縣胡一鴻改建大殿三楹,中塑越王像”。廟為二進院落四合院式布局,現在面積352平方米,面闊3間12米、進深24米,磚木結構,硬山頂。廟內后殿出一跳插栱挑檐,無補間鋪作。此上為佛殿,兩側室分別為經堂、齋室、客堂等。殿內大小佛像早已被毀壞。門額鐫石曰“南越王廟”4個陰文楷書。在后殿右側墻上鑲有1平方米大小的清代胡一鴻重修南越王廟碑記1塊,行書,清晰可辯……[詳細] |

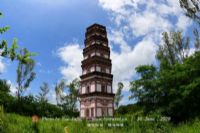

| 唐—宋龍川正相塔位于龍川縣佗城鎮塔西村小山丘上。本地人稱“老塔”。因塔下古寺稱“正相寺”,故以寺名名塔。清康熙五十三年(1714年),邑人徐琛偶拾塔的墜磚一塊,磚上印有“開元三年”四個字,故又名為“開元塔”。傳說是神仙一夜建成,因而又稱“仙塔”。據磚銘推斷該塔始建于唐開元三年(715年)。此塔六角七級樓閣式磚塔,高32米。塔階梯為壁內折上式。各層塔身以磚砌出倚柱、角柱、闌額、斗拱等,以菱角牙磚和線磚相間疊澀出腰檐平座。全塔用青磚砌成,黃泥漿粘合。各層收分做法不明顯。1959年、1980年和1985年分別進行過修葺。1962年7月廣東省人民委員會公布為文物保護單位。……[詳細] |

| 阮嘯仙故居位于東源縣義合鎮下屯村,1989年經廣東省人民政府批準列為省級重點文物保護單位,2002年7月省人民政府重新核定公布。阮嘯仙故居始建于清代時期,1996年首次修復,2004年底重新維修并完善護墻、排水、綠化等附屬設施,建筑結構屬三進院落式客家民居建筑巾地面積2000㎡,房屋建筑面積630㎡.其建筑設計具有濃郁的客家民居特色和風格,有較高的藝術觀賞價值。阮嘯仙同志(1898-1935)早年參加革命,1921年加入中國共產黨,歷任共青團廣東區委書記、中共廣東區委黨務委員、廣東農民協會執行委員會常務委員、農-動委員會書記、中共中央農-動委員會委員、中共中央監察委員會候補委員、中共中央審查委……[詳細] |

| 越王井位于位于佗城鎮中山街光孝寺內,是秦縣令趙佗故居的汲井。后趙佗為南越王,故曰“越王井”,又曰“萬壽宮井”。隨著歷代王朝的興廢,飽經滄桑2000余載。唐乾符五年(公元878年)重修,邑賢昌明作有井記,勒之于石。爾后,歷代作過多次修葺,并有井記。井為磚石結構,深40米。井口開有一直徑0.6米的圓形口,井口高出地面0.7米。六角形的臺面,以四塊石板平鋪而成,井膛用三層紅色方石疊砌,疊石下用青磚鋪至底,中部直徑約2.5米。結構結實美觀,是嶺南名古磚井之一。清代中葉以后,井膛淤塞,但保存完好。井邊立有唐韋昌明《越井記》碑刻,現存較好,屬嶺南古井之一。1962年5月,龍川縣人民政府正式公布列為第一批縣……[詳細] |

| 紫金縣蘇區革命舊址群位于廣東省河源市紫金縣蘇區鎮,該鎮是1958年國務院批準以“蘇區”命名的著名革命老區。在革命戰爭時期,蘇區是全國最早建立農會組織、農民武裝和創建農村革命根據地的地方之一,是海陸豐革命根據地和海、陸、惠、紫革命根據地的重要組成部分,是早期中共紫金縣委、紫金縣蘇維埃政府、海陸紫蘇維埃政府所在地。在這塊紅色的土地上,周恩來、彭湃、徐向前等革命先輩曾親臨指導工作,許許多多革命志士曾在此浴血奮戰,保留下來的革命舊址眾多,愛國主義和革命傳統教育資源極為豐富。紫金縣蘇區革命舊址群主要有紫金縣蘇維埃政府舊址、海陸紫蘇維埃政府舊址、炮子鄉農會(縣總農會)舊址、紅二師師部舊址、紅軍醫院舊址、紅……[詳細] |

| 黃居仁(1904—1928),出生在廣東省龍川縣鐵場洋貝村,廣東早期青年運動杰出領導人之一。大革命時期與阮嘯仙、劉爾崧一起,被譽為“東江三杰”。1920年,黃居仁就讀于龍川縣立中學(今龍川一中)。1922年考入廣東省立第一甲種工業專科學校。1923年加入中國社會主義青年團,1925年3月轉為中國0黨員,任共青團廣州地委書記兼組織部部長。1926年先后任共青團廣東區委組織部部長,代理書記,0廣東區委青年運動委員會書記、-中央農民部特派員等職。1927年任共青團廣東區委書記,同年8月任0汕頭市委書記。其間接應-率領的南昌起義軍入汕,參與建立“潮汕七日紅”政權。后任0廣東省委特派員、巡視員等職。同年……[詳細] |

| 南嶺德先樓位于紫金縣城東南62公里南嶺鎮高新村,距南嶺圩2公里。該樓始建于清朝末年,歷經30多年建成。全屋采用花崗巖條石與磚瓦木結構建筑,有房間120間,建筑面積3800多平方米。大門聯:德期輔世,先耀齊家。該樓布局造型獨特,在客家圍龍屋中獨具一格,上下棟有落差聯結成一體,廳堂錯落有序,采光良好,走馬棚通往全屋,瓦面屋脊可行人,并設有地道,成為考察南嶺近代歷史文化的實物證據。2010年,南嶺德先樓被公布為省級文物保護單位。2011年以來,陸續有游客前往參觀。2010年廣東省人民政府公布為廣東省第六批文物保護單位。……[詳細] |

| 在廣東粵北山區河源市和平縣下車鎮石含村有一座名為“浰東小筑”的古建筑,至今仍保存完好。它的建筑結構和建筑風格為傳統客家民居四角樓。浰東小筑,它的創建者為近代名人徐傅霖。徐傅霖,字夢巖,邑人尊稱其為“夢公”,廣東省和平縣下車鎮石含村人,生于1874年,前清秀才,京師政法學堂畢業后,留學日本京都政法大學。早年加入同盟會,參加了辛亥革命,曾任臨時國會議員,眾議院議員。1915年任上海《正誼》雜志、《新中華》雜志。參與發起組織共和維持會,反對袁世凱稱帝。曾創辦《中華新報》,任主筆。1916年后,任國會議員、大理院院長。曾任國民參議員,國府委員,國大代表,總統府咨議。1931年“九一八”事變后反對蔣介石……[詳細] |

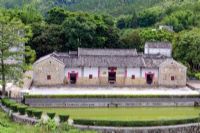

| 浰東小筑(徐傅霖故居)位于河源市和平縣下車鎮石含村蟬溪村。始建于民國元年(1912年),建成于民國十年(1921年),大大小小的房子共有48間。浰東小筑坐東向西,依山傍水,通面寬三門五間42米,每進與進之間都有天井用于采光、通風和排水,四角建有雕樓,俗稱“四角樓”。青磚砌墻,木架梁,硬山頂。斗門和大門均用青石砌成門框,上面嵌有青石匾。方形削角石柱承檁,三架式斗拱抬梁,斗拱和梁架上浮雕浮龍花卉圖案,鍍金漆。斗門上是時任“國民政府農林總長”的鐘秀親筆所題匾額“浰東小筑”,兩側的對聯是“世承高士芳微衍文明種族翕順家庭永懷舊德;門挹遙天佳氣對輝爛星云光華日月丕煥新猷”。正門是“國民政府行政院長”譚延闿……[詳細] |

| 鄧纘先故居位于河源市紫金縣藍塘鎮布心村,建于清代1780年,距今有230年。鄧纘先是百年廣東援疆第一人,他戍邊新疆18載,歷任烏蘇、葉城、疏附、墨玉、巴楚五縣知事,胸懷高遠,愛國、愛民、愛疆,為官清廉勤政,兢兢業業為新疆人民服務,尤其多年在南疆為當地維吾爾群眾造福。他以文載史,保境安民,先后編纂了兩部縣志開新疆地方史志先河。鄧纘先死于-,為戍邊壯烈捐軀。鄧纘先故居愛國廉政教育基地由鄧纘先故居、鄧纘先紀念館、鄧纘先雕像廣場、清風廊等多個廉政文化景觀組成,讓前來參觀的廣大黨員干部在潛移默化中受到廉政文化的熏陶,自覺增強廉潔意識。2011年11月,鄧纘先故居被列為縣級重點文物保護單位。2013年2月……[詳細] |

| 茶壺耳屋位于油溪鎮茶新村。因此屋前棟外墻筑飾為“鑊耳形”,當地稱為“茶壺耳”,故得名“茶壺耳屋”。該屋始建于清道光七年(1827年),是落居該地黃氏十七世祖錫桐公所建。坐西南朝東北。四進兩橫一圍式圍屋。總面闊84.5米,總進深65米,建筑占地面積5492.5多平方米。屋頂懸山式。磚木結構。中大門為凹肚式,石拱門,門前豎兩根圓形石檐柱支承前廊梁架,卷棚頂,有雕飾。中路廳堂進深三幢。門前豎兩根八角形石檐柱支承前廊梁架,有木雕獅子駝墩及鰲魚雀替。廳堂均磚墻承檁。下廳、中廳有屏門。檐梁有雕花。天井用卵石拼砌成龍形、八卦形等精美圖案。茶壺耳屋共有住房166間,公共大小門19扇,馬巷兩條,過路巷5條。屋前……[詳細] |

| 五興龍縣蘇維埃政府舊址位于廣東省龍川縣回龍鎮的大塘肚村,一九二九年三月在此舊址成立“閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府”,領導邊區人民開展革命斗爭。舊址內,陳列了古柏同志銅像和《古柏同志講課場景圖》、“過好‘五關’”和執行“十條守則”兩塊石刻,懸掛了精心制作的《革命旗幟大塘紅》、《山歌唱紅“五興龍”》、《建章立制廉為公》、《蘇區干部好作風》、《中央關懷記心中》、《蘇區革命建奇功》和《蘇區精神世代頌》共計16塊展板、2.3萬多字、30多幅圖片。通過上述展板,圖文并茂地重點再現古柏、劉琴西等革命先輩以及蘇區干部的革命情懷,重點介紹毛澤東、彭德懷、古柏、劉琴西等革命先輩在龍川指導革命的史實資料,以及蘇區教育……[詳細] |

| 葉卓故居位于廣東省河源市龍川縣登云鎮東山村東蘇。建于清代,坐南向北。三進三橫(左一橫)二圍隴,正屋上三下三布局。面寬39米,深51米,建筑面積1989平方米。葉卓(1891~1930),原名卓慶,龍川縣登云鎮東山村人。1922年加入廣州石行工會,投身工人運動。1925年春加入中國0。1926年積極參與省港大-斗爭,同年10月回家鄉協助整頓雙橋鄉農會組織,開展“二五”減租斗爭。后回廣州擔任石行工會主席。1927年10月回龍川開展工農運動,19528年2月,當選為龍川縣革命委員會委員,參與籌劃鶴市武裝大-。同年4月上旬在霍山成立0五興龍縣臨時委員會,并被選舉為書記。翌年1月兼任0龍川縣臨時委員會書……[詳細] |

| 黃潭寺遺址位于河源市連平縣元善鎮,現有面積約12000平方米。屬縣級重點文物保護單位。1987年配合105國道建設發掘了850平方米,文化層可分二層,包括早晚兩期遺存。早期遺存陶器以夾砂陶為主,泥質陶較少;紋飾主要為繩紋、條紋、偶見編織紋、方格紋和刻劃紋;器型以三足器和圈足器為主,有鼎、豆、盤、罐和缽。石器有鏃、錛。晚期遺存陶器夾砂陶多于泥質陶;幾何印紋發達,有方格紋、葉泳紋等;器型多為圈足器、凹底器和圈底器,主要器型為罐、釜、豆和器座。石器有錛、鏃、戈、環等。該遺址屬新石器晚期遺址。1989年6月廣東省人民政府公布為文物保護單位。保護范圍:東至105國道,南至謝屋,西至旱坑,北至白拱坑,以現……[詳細] |

| 紫金縣蘇維埃政府舊址位于紫金縣蘇區鎮炮子村湖子倉。1927年12月,紫金縣蘇維埃政府在中國共產黨的領導和“八一”南昌起義部隊(紅二師)的大力幫助下成立,鐘一強任主席。這是第三次東江大暴-動-的勝利成果,是全國第一批蘇維埃政權之一。該舊址建于清代,原是黃布大地主黃振云的糧倉。人民公社化時,曾作為公社林場場址,進行了拆改,“文革-”期間遭嚴重破壞。1977年,由縣政府收回產權,進行維修復原,并公布為縣文物保護單位。2002年,重新在原址按原貌進行了全面維修。該舊址坐西向東,五間二進,左路橫屋,總面闊19.5米,總進深16米,檁條山墻結構;硬山頂,灰瓦,磚墻,石基腳,地面鋪青磚,余坪鋪河石,四周圍墻……[詳細] |

| 圣跡蒼巖摩崖石刻位于連平縣內莞鎮小洞村圣跡蒼巖巖口內右側石壁,記載上黨人、龍川知縣韓京斥資修復圣跡蒼巖的摩崖石刻。刻于南宋紹興十八年(1148年)。全文面積0.8平方米,每字徑0.08米。陰刻楷書,文曰:“上黨韓京,頃嘗從此地,念境幽地僻,山水之佳,往往不減衡霍。然重罹兇焰,梵宇一空,為可深惜。今茲攝鼎龍川之三閏,遂輟己資而鼎新之,山態水容須改觀焉。磨崖以記。紹興戊辰周正吉日”。圣跡蒼巖是連平歷史悠久的老八景之一。1986年連平縣人民政府公布為文物保護單位。2012年廣東省人民政府公布為廣東省第七批文物保護單位。……[詳細] |