山東省省級文物保護單位介紹

青島市 濟寧市 濟南市 淄博市 臨沂市 煙臺市 濰坊市 聊城市 泰安市 威海市 德州市 棗莊市 菏澤市 濱州市 東營市 日照市 山東省文物古跡 山東省紅色旅游 山東省名人故居 山東省博物館 山東省十大祠堂 山東省十大古村 5A級景區 4A景區 山東省十大景點 山東省十大免費景點 全部 山東省特產 山東省美食 山東省地名網 山東省名人 [移動版]

| 蘇家崮抗日烈士陵園位于平邑縣鄭城鎮駐地西南約2公里處,占地10000平方米,有抗日烈士陵墓273座,紀念碑刻10統。陵園內綠化面積達7000平方米,草木茂密,松柏參天。蘇家崮抗日烈士紀念館于2010年10月建成,前國務委員、國防部長-同志題寫了館名,抗日烈士紀念碑、紀念亭、紫滕架回廊等紀念設施分布園內。該園有完整系統的宣傳資料和講解詞,有負責宣傳教育的專職人員,有一支專業講解員和志愿者相結合的接待服務隊伍,自建園后一直向社會免費開放。2005年,鄭城鎮黨委、政府在社會各界的支持下,籌資120萬元,對烈士陵園進行了修復,重修了烈士陵園大門,從蘇家崮戰斗遺址搬遷烈士遺骨92具,重立烈士陵園紀念碑,……[詳細] |

| 同仁會濟南醫院舊址位于濟南市槐蔭區經五路324號。始建于1917年,坐南面北,一至四層不等。平面基本為不封口的“山”字形,占地面積2184平方米,建筑面積5684平方米。門開于建筑的東南、西南隅,局部設有石砌的地下室。建筑外觀為平屋面,在中軸線的南北兩端屋頂各高出一個八邊形的廳堂,十分顯眼。外墻為毛石墻基,磚墻體水泥拉毛抹面,矩形上下推拉木窗。墻體和門窗凹凸的飾線十分豐富,各轉角處均有挑出的石質牛腿樣裝飾件。抗日戰爭初期,醫院的主樓被棄城而逃的國民黨山東省主席韓復榘一把火燒毀。1938年日軍占領濟南后即開始修復,到1943年醫院才得以全部修復,今存大樓是這個時期按原樣修復的建筑(加高了一層)。……[詳細] |

| 黃河口烈士陵園前身是墾利縣烈士陵園,始建于1970年,1994年8月遷址,占地78畝,1995年5月邊建設邊啟用,1995年10月由市政府命名為“東營市黃河口烈士陵園”。2001年,黃河口烈士陵園被省政府確定為“省級重點革命烈士紀念建筑物保護單位”,2010年被省民政廳命名為首批“全省民政系統行風建設示范單位”。目前,黃河口烈士陵園是“山東省國防教育基地”、“山東省64處紅色旅游景點之一”、“東營市愛國主義教育基地”和“東營市雙擁共建示范點”和“勝利油田國防教育基地”。本墓地共分為3個墓區:無名烈士墓區,本墓區主要安葬著1942年、1943年在反掃蕩、三里莊戰斗,解放利津縣城戰斗中犧牲的72名……[詳細] |

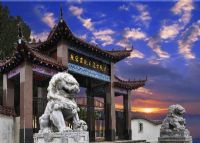

| 臨清大寧寺,坐落在臨清商場街,衛運河東岸,始建于宋朝,清乾隆三十九年(1774年)毀于火,后重建。明嘉靖、萬歷,清乾隆,民國多次增建、續修。全寺原占地一萬多平方米,殿、堂、室百余間,寺院平面呈縱長方形,坐北朝南,三進院落,中軸線自南向北依次為山門、佛殿、戲樓、大雄寶殿、伽藍殿,東西兩側輔以對稱禪堂、齋堂,是壯麗于諸剎的建筑群。大寧寺門楣匾額“大寧寺”,原為鄉貢士方元煥所書,后毀于兵燹,現存匾額為民國十七年(1928年)縣長馬銳補題,字徑尺半,飽滿遒勁。大雄寶殿面闊五間,進深三間。該殿為臨清現存唯一完整的佛教寺觀古建筑。有明萬歷四十七年(1619年)《大寧寺穩重長老重修大雄寶殿碑記》,記載當時“……[詳細] |

| 于學忠舊居編號:編號4-488-5-055時代:1931年地址:煙臺市蓬萊市小門家鎮于家莊村于學忠舊居,1931年修建。1935年,于學忠將軍將宅院贈予家鄉父老興辦教育,家鄉人民為了褒揚將軍愛國愛民之情,將這所學校譽為“立德小學”。于學忠舊居坐北面南,為二進式院落,硬山結構,現有房屋34間,總占地面積1480平方米。2013年被山東省人民政府公布為省級文物保護單位。保護內容:保護范圍內的所有建筑、構筑物、碑刻、古樹名木及其他各類文化遺存。保護范圍:東北角:37°38′47.1″N,120°41′46.1″E,東南角:37°38′44.2″……[詳細] |

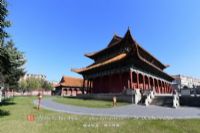

| 清平文廟位于高唐縣清平鎮,始建于金大定十三年(1173),現為聊城市重點文物保護單位。文廟為又名孔廟、文學,是奉祀我國古代思想家、教育家孔子的地方。由牌坊、禮門、泮池、欞星門、大成門、大成殿、崇圣祠和配殿等建筑組成,現清平文廟僅存供奉孔子的大成殿。大成殿坐北朝南,面闊五間,進深4間,占地面積277.8平方米 ,歇山琉璃瓦頂,雕梁畫棟,黃琉璃瓦覆頂,金碧輝煌。從建筑風格看,清代曾維修過,梁架基本上保留了明代的建筑風格。文廟四周有漢柏17株,已有近千年的歷史,古木參天,枝繁葉茂,蒼勁有力。在文廟南有影壁,相距100米 。影壁高5米 ,寬10.25米 ,厚1.27米 ,整體結構為青磚砌筑,琉璃瓦蓋頂……[詳細] |

| 莘冢集是新石器時代至周代的村落遺址。位于曹縣普連集鎮莘冢集行政村內東端。1992年被山東省人民政府公布為第二批省級文物保護單位。1957年,由菏澤地區文物普查時發現。1973年,菏澤地區文物工作隊對該遺址進行了第二次普查。遺址出土有單孔兩面對鉆,通體磨光,刃部有使用痕跡的扁平石鏟,磨制精美略成弧形的石鐮,有明顯使用痕跡的骨鑿、骨匕,尖銳鋒利的骨鏢、骨錐、骨鏃,造型規范的陶盆、碗、罐、鬲、壺、甗、盂、甕、器蓋,另外還有卜骨、骨簪、有孔骨片和陶環等大批文化遺物。這是菏澤市一處最有代表性的聚落遺址,具有較高的歷史價值、科學研究價值和獨特的地方性文化藝術價值:發現的大量魚刺、螺殼、蚌殼、少量的獸骨以及……[詳細] |

| 鄭氏莊園位于顏店鎮,原有三處大型莊園,現僅存洪福寺、鄭郗村二處。鄭氏乃滋山一帶豪門望族,明末清初時便富甲一方,后建莊園。據新近發現的鄭郗村莊園碑文記載,清嘉慶年間,該莊園雄居鄉野,規模壯觀,由此可知,鄭氏莊園最晚建于清朝中期。下面將二處莊園分別作一簡介:洪福寺鄭氏莊園位于嵫山南側,洪福寺村。清道光年間,莊園主鄭橡為防捻軍及匪患,加修三道圍墻,將村及滋山西峰包括在內。民國年間,這里成為其后裔鄭培太的別墅。而鄭培太另二位胞弟,分別居住在顏店、鄭郗村二處莊園內。作為鄭氏祖居的洪福寺莊園,不但巍峨壯觀,而且其規模和建筑風格也頗具神秘色彩,民間傳說按八卦圖設計,盜賊進入,往往迷路遭擒。當時曾流傳著這樣一……[詳細] |

| 公泉峪建筑群位于今南王鎮西4公里的公泉峪中。公泉峪,名源于泉。傳說宋朝年間天大旱,周圍幾十里無水,唯此泉水流不息,且清而甘,眾皆來此汲水,故名公泉。此山谷則稱公泉峪。公元986年(宋雍熙三年)王實在此置石刻造像。公元1081年(宋元豐四年),天又旱,群眾在此祈雨而應驗,故認為此地是白龍居處,公泉上方之山洞則題銘為“白龍洞”,并在此建白龍廟。公元1122年(宋宣和四年)、1479年(明成化十五年)兩次重修,進士曹凱并置書館于此。公元1514年(明正德九年)又刻石重修。白龍廟,現院墻已圮毀,唯存無梁大殿及山門建筑。大殿南向,一門二窗,青石結構,拱式頂,外覆以灰瓦,長7.3米,高5.7米。山門,東向……[詳細] |

| 【田橫五百義士墓】 為西漢墓葬。位于即墨市東部的田橫島西峰之巔。墓呈漫圓形,直徑近10米,封土高2.5米,由石塊與砂土筑成。田橫島座落于即墨市東部黃海的橫門灣中,現已辟為田橫島旅游度假區。海島東西長約3公里,南北寬約0.5公里,距陸地約3.5公里,因西漢初年齊王田橫曾率眾在此棲居而得名。田橫(?~公元前202年),戰國齊田氏之后。秦末,隨其兄田儋起兵反秦,盡有齊地。田儋子田市、田儋弟田榮、田榮子田廣相繼為王。韓信破齊,田廣死,田橫乃自立為王,后兵敗于漢將灌嬰。漢滅楚后,“與其徒屬五百人入海,居島(即今之田橫島)中。”劉邦稱帝,一再遣使者招降。田橫與門客二人去洛陽,行至洛陽15公里外的偃師驛站,……[詳細] |

| 官堌堆遺址位于定陶縣仿山鄉姜樓村南520米。20世紀60年代,人民公社組織附近的大隊社員拉土墊地,使該遺址受到嚴重的破壞。現存堌堆四壁陡峭,底部南北30米,東西15米,高8米。文化層暴露十分明顯,有灰土層,燒土面,蚌殼坑和灰坑等,文化內涵十分豐實。建國后,中國科學院考古研究所,省考古研究所,山東大學考古專業的部分師生多次來此地考察,并在此發現和采集了新石器時代和商時期的大量遺物。大量的鹿角化石、野生動物骨骼、牙齒、打制粗糙的石器、磨制精美的石刀、石斧、石鐮、有明顯的使用痕跡的蚌鐮、蚌刀,尖銳鋒利的骨針、骨錐、骨鏃,造形規范的盆、碗、罐、鬲、甕、器蓋等大批陶器殘片,均屬新石器時代至商周時期的遺物……[詳細] |

| 梁公林,亦稱啟圣王林,位于曲阜城東13公里處,北靠327國道,南倚防山,北臨泗水,是孔子父親叔梁紇同母親顏征在的墓地。孔子3歲時父親叔梁紇去世,葬于防山之陰,24歲時母親顏征在去世,將父母合葬。父以子貴,金代封叔梁紇為齊國公,元代封啟圣王,因此梁公林又稱“啟圣王林”。林園歷年增擴,周圍石徹林墻,古柏森森,享殿3間,殿后有內梁公林墻,中間為叔梁和顏征在合墓,墓碑篆文“圣考公齊國公墓”,墓前有石人、石獸。還有孟皮墓在其側,碑書“圣兄伯尼墓”。現占地20余畝,古柏如虬,老楷成蔭,并有享殿、林門等建筑。孔子3歲時父親叔梁紇去世,葬于防山之陰,24歲時母親顏征在去世,將父母合葬。當時的社會風俗,夫婦不合……[詳細] |

| 滕州縣衙,位于山東省滕州市北辛街道辦事處,于2006年12月7日,授予山東省文物保護單位,是一座古建筑,為明清時期滕縣的縣衙。是中華人民共和國山東省文物保護單位之一。元朝末年,滕縣縣衙在戰亂中被毀。公元1369年(明洪武二年),知州薛原義修南梁壩堰,引南梁水由黃山橋入護城壕,滕縣縣衙也得到重建。1487年,明憲宗逝世,憲宗第三子朱佑樘即位,后改年號為弘治。明孝宗朱佑樘勵精圖治,是明代中葉一位賢君,開創了史家譽為“弘治中興”的社會經濟迅速發展時期。這一時期政府財政不斷好轉,奠定了縣衙規制完備的經濟基礎。據史,滕縣縣衙就是在公元1465年—1505年(明朝成化、弘治年間)規制齊備的。現存老縣衙大堂……[詳細] |

| 洛莊墓地位于章丘區棗園街道辦事處洛莊村西500米處。西至省水利局設計院農場,東臨09號公路。文物保護范圍:現洛莊漢王陵管理處的圍墻為四至范圍。建設控制地帶:同保護范圍。墓葬遺址中部隆起,有大片封土。2000年被評為全國十大考古新發現。1999年經考古鉆探和勘察,墓葬平面形狀基本搞清。墓上封土面積為200×200米,墓葬方向為東向西,平面結構為“中”字型,墓室居中,面積約為37×35米,墓室東西各有一條墓道,墓室深約20米。經兩次考古發掘,在墓葬四周分布有陪葬坑和祭祀坑36座,出土了3000多件令世人嘆為觀止的文物精品。出土的文物種類有出行儀仗類,出土大型陪葬馬坑和車馬坑;形式多樣的銅器和漆器、……[詳細] |

| 曲阜城北15公里的董大城村,周有一土城,相傳原有外大、內小兩城,現存為小城。城呈長方形,東墻長292米,西墻282米,南墻426米,北墻432米,墻寬約10米,四面各開一門,城內面積約0.126平方公里。目前尚未在古籍中發現關于該城的記載,1980年濟寧市文物普查隊對其進行了調查和開方試掘。城下半部夯土層10~12厘米,夯窩直徑4~5厘米,上部夯層14~16厘米,夯窩6~7厘米。距城基1米高處,橫列一層圓木,木直徑10~12厘米,木與木間隔50厘米左右。在城東北角還發掘出四具人體骨架,自城根基向上疊壓排列,骨架間以大小不一的數塊板瓦相隔。骨架東西向,仰身直肢,未發現隨葬品,初判為筑城進行奠基禮……[詳細] |

| 濟南濼口黃河鐵路大橋位于濟南市天橋區北園鎮濼口村北黃河之上。1909年初開工,到1919年11月竣工,是當時英德合修的津浦鐵路的第一大工程,也是當時中國乃至亞洲最大的懸臂梁式鐵路大橋。該鐵橋也是一處具有革命意義的紀念地。1977年被命名為“周總理視察濼口黃河鐵橋紀念地”,列為第一批山東省級文物保護單位。1958年,黃河遇到了百年不遇的大洪峰。鄭州黃河鐵路大橋的一個橋墩被沖毀,周恩來總理得知后,立即趕到鄭州視察,直到午夜才離開。回到住地,周總理又聽說濟南濼口黃河鐵路大橋也出現了險情,便不顧勞累,于8月6日上午又飛抵濟南視察。為了不影響運輸任務,周總理通知濟南鐵路局,上橋察看時不要耽誤列車通過。當……[詳細] |

| 張舜臣碑樓位于章丘區寧家埠街道馬彭村東南。文物構成為碑樓一座。保護范圍:以碑樓中心為起點,四周各至2米處。建設控制地帶同保護范圍。張舜臣碑樓為磚石結構(室內無木構架),坐北朝南,共三層,總高8.3米,室內為穹頂。面闊一間,進深一間,面闊2.35m,進深2.35m。底層外墻長寬各4.55米,二層外墻長寬各4.07米,三層外墻長寬各3.35米,建筑面積21.62平方米。屋面形式為灰瓦十字歇山頂,正脊雕刻西番蓮和莨苕纏枝紋樣。墻體為青磚砌筑,砌筑形式為十字縫,白灰砂漿勾縫。碑樓一層四面辟門,門洞之上做有石券,類型為平水券。二層四面辟窗,窗上做有磚券,磚券類型為半圓券。室內地面為條磚十字縫。南、北立面……[詳細] |

| 羊山漢墓群是迄今為止發現的山東省內較為龐大的漢代墓群。除山北面發現的十間連體大型墓葬外,大多數為小型單石室及雙石室墓,多數墓葬較為集中,近則一兩米,遠則三、五米,埋葬于山前山后。羊山漢墓群以出土漢代彩繪陶器聞名于世,尤其是出土的陶俑、陶馬造型細致、逼真大氣,藝術性強,充分體現了羊山在漢代時的生產力發展水平。西漢乳釘紋規矩鏡,上世紀80年代出土于羊山漢墓群,直徑14厘米,厚0.72厘米,重439.2克。鏡子的后面中間半圓形鈕座外有方格紋,方格紋內有12字銘文(已銹蝕不清)。方格四邊外中部,飾有乳釘紋,每乳釘左右各有草葉形紋,均向外伸出一雙葉花,是西漢時期典型的乳釘、草葉紋銅鏡。該銅鏡不但蘊涵著豐……[詳細] |

| 【康有為墓】位于青島市嶗山區大麥島村北的浮山南麓。墓址占地1000平方米,墓呈圓形,周長16.4米,封土高2米。周圍用石塊砌成,砌石高0.6米。墓前豎立康有為的門生、當代藝術大師劉海粟撰寫的“康有為先生之墓”碑(高2.22米,寬1米,厚0.26米),碑陰刻《南海康公墓志銘》。墓后植六棵挺拔的龍柏,象征“戊戌六君子”。康有為(1858~1927年),原名祖詒,字廣廈,號長素,廣東南海人。戊戌變法失敗后,--海外16年。辛亥革命后歸國。1923年寓居青島,1927年3月31日在青島寓所病逝。原擬安葬故里,靈柩暫放于本人生前自擇的李村東南象耳山(又名棗兒山)墓地。1929年決定不遷葬,就由呂振文撰書……[詳細] |

| 段村烈士祠位于青州市高柳鎮,年代為1945年。在南段村與北段村之間,原本有一個鐵塔寺,抗日戰爭期間被鬼子炸為廢墟。1945年8月15日,日本鬼子投降后,四邊縣人民政府將此處改建為段村烈士祠。烈士祠于1947年慘遭國民黨反動派破壞,1952年益都縣政府出資重建,以后又歷經多次修繕。段村烈士祠展區分五個部分,正面的烈士紀念堂內主要展示的是648位烈士的簡要生平及烈士用過的戰斗遺物;東側的第一展區是黨史大事展區,主要介紹中共黨史和青州北部黨組織發展史;西側的第二展區展示的是“一門九烈”和“一門三烈”的英雄事跡及烈士遺物;南側的第三和第四展區主要介紹抗日和解放戰爭時期的典型人物和事跡。今天咱們主要參觀……[詳細] |