天津市各區歷史沿革

1、和平區 該地在明朝時屬靜海縣,清道光十二年屬天津縣。 當時雖在津城東南,但系荒野,雜草叢生,只有紫竹林、蘆家莊、馬家口等零星村莊。 1860年第二次鴉片戰爭后,除南市和新興街地區外,均相繼淪為租借地。 1919年收回。 1941年日本侵略者吞并了英、法租界,先后改稱極管區和興亞一、二、三區。 1945年,國民政府接管。 1949年天津解放后。 于1952年改為一區和五區。 1956年改稱和平區和新華區。 1958年原新華區全部及城廂區、河北區一部分歸并到和平區。 1960年將原城廂區、河北區并入部分劃出,形成現今轄區范圍。 |

2、河東區 區內大直沽,是天津的發祥地之一,有近800年的歷史,故俗稱“先有大直沽,后有天津衛”。 早年海河以東的地區,大部分為洼地,聚落之興起與產鹽有關。 1900年八國聯軍入侵天津后,海河一帶淪為沙俄和比利時的租界地。 1924年收回舊俄租界,改為特別三區。 1931年收回舊比租界,改為特別四區。 京山鐵路以北地區,分別劃為天津縣鄉區四、五兩所。 1939年特別三區、四區合并,稱特別三區。 1942年鄉區四、五兩所合并,稱第四區。 1945年特別三區改稱第五區。 1952年調整區劃,四區、五區合并,稱第四區。 1956年1月1日,第四區更名為河東區。 1958年10月7日東郊區(今東麗區)并入河東區。 1962年2月東郊區獨立建制。 1966年9月河東區改稱東風區。 1968年1月復今名。 1985年1月1日,將原河北區管轄的真理道以南的衛國里、玉山里、歡顏里、王串場新村十七段、王串場新村十八段等地區劃歸河東區;將原東郊區管轄的萬新莊街道辦事處界內的萬新莊大街、萬新莊中街、萬新莊二馬路、萬新莊三馬路、春水里、年豐里、同心里等地區劃歸河東區;將原東郊區管轄的月牙河以東,沙柳北路以西、衛國道(延長線)以南,成林道以北地區劃歸河東區。 1995年3月14日,將原東麗區管轄的昆侖路以東,賀蘭路以西,排污河以南,龍山道以北,松鶴里、松陽里、松林里、松濤里等地區劃歸河東區。 1999年3月25日,將原東麗區管轄的昆侖路以東,排污河以西,排污河以南,衛國道以北,麗苑太陽城地區劃歸河東區代管。 |

3、河西區 傳說殷周時,總兵李靖駐守陳塘關,哪吒在九灣河鬧海的故事就發生在境內陳塘莊一帶。 界內的津門古剎掛甲寺,始建于隋唐時期,唐太宗李世民東征,在此寺奏捷掛甲。 至明清,已形成若干村落,駐軍屯田種稻,穿渠引水,被譽為“小江南”。 清末民初,隨著近代工業的發端,商業亦趨興旺。 天津明末以來,境內村落漸繁,人口不斷增多。 1895年區境東北部劃為德租界后,開始進行城市建設。 1917年,收回德租界后改為天津特別第一區,以南、以西地區的村落設立鄉區二、五所。 1937年,特別第一區改為十區,鄉區二、五所各一部分組成六區。 1945年8月日本投降后,六區、十區合并統稱六區。 1949年1月天津解放后建立天津市第六區人民政府。 1955年改稱天津市第六區人民委員會。 1956年1月更名為河西區。 1966年改稱紅旗區。 1968年1月復稱河西區。 至2006年,經過多次區劃調整后形成今貌,沿用至今。 |

4、南開區 南開區區境約在四千年前退海成陸,地勢平坦,北高南低。 元代,大批漕糧經三岔口轉運入京。 元泰定三年(1326)在境內東北部建天妃宮,此地成為“百貨交集”之重鎮。 明永樂二年(1404年2月11日—1405年1月30日)設衛建城,居民增多。 到清代漕運、鹽業、屯田等日漸繁榮,商業、金融業逐漸發展,人口劇增,多來自安徽、山西、江蘇、浙江、福建、廣東等省。 南京國民政府時期(1928)前后設天津特別市,1938年—1945年更迭為一、二、九區和天津縣。 1947年8月,天津市將第七區部分轄域劃出,增設第十一區。 新中國建立后仍沿襲原行政區劃分。 1952年10月更名為第七區,1956年1月1日正式定名為南開區。 1958年9月20日撤銷津西郊區,將其12個鄉、47個農業社并入,10月將12個街道辦事處合并為5個,并將12個鄉、47個農業社合并為2個鄉,后改為津西人民公社和衛南人民公社。 1960年1月15日靜海縣楊柳青人民公社劃入,同年3月“政社合一”,將5個街道辦事處改為5個人民公社,同年10月14日將津西公社的郭村、張家窩及楊柳青公社的小甸子3個管理區及衛南公社劃入和平區,和平區的東北角、東南角、鼓樓西3個人民公社劃歸南開區。 至此,南開區轄8個城區人民公社和津西、楊柳青兩個農村人民公社。 1962年2月1日將農村部分劃出恢復西郊區建置,同年10月將8個城區人民公社調整為14個街道辦事處。 1966年6月改南開區為東方紅區。 1968年1月23日恢復南開區名稱。 1981年2月24日將聶公橋以東地區劃入河西區。 1984年12月將西青區王頂堤、凌莊子、寧家房子、趙金莊、大園、小園劃入南開區。 |

5、河北區 明初屬北平府武清縣,永樂二年(1404)設天津衛,成祖遷都北京后,改北平府為順天府。 清屬天津縣,光緒二十八年(1902)為天津巡警局北段轄區及意奧租界和俄租界之一部。 民國期間為直隸省津海道天津縣及租界地之一部。 1928年為天津特別市四區、特二區、意租界和特三區之一部。 1937年日本侵占天津后,為四區、五區、八區、特二區、特三區各一部和意租界。 1943年為天津特別市三區和特管區屬地。 1945年9月日本投降后,改為天津市二區和三區屬地。 1949年1月天津解放,沿襲舊制。 1952年二、三區合并,稱三區。 1956年1月1日改稱河北區。 至2000年,經過多次區劃調整后,形成今貌。 |

6、紅橋區 夏屬冀州。 周屬幽州。 戰國時屬燕國。 漢屬漁陽郡。 隋以南運河為界,河以北屬涿郡,河以南屬河間郡。 唐代,河以北屬河北道之幽州雍奴縣,河以南屬河北道之滄州魯城縣。 宋屬燕山路燕山府,元分屬武清縣、靜海縣。 明初屬北平府,永樂初,以南運河為界,河以北改屬順天府之武清縣,河以南屬河間府之靜海縣。 清雍正三年(1725)屬天津州,九年州升府,除府治外屬天津縣。 民國時期廢府,屬天津縣。 1928年屬天津特別市,大部分屬第二、第三、第四警區所轄。 1947年以南運河為界,河以北為九區公所,河以南為八區公所一部分,屬天津市。 1949年1月15日天津解放,在南運河以北建九區人民政府,7月改為九區公所。 1952年10月九區與八區的一部分合并改稱八區。 11月天津縣三元村、北辛莊劃入。 1955年12月八區改名紅橋。 1958年2月城廂區的侯家后、大胡同兩個街道辦事處劃入。 1958年北郊區(今北辰區)西部:東起三義村,南至尹賢村,西至線河、北至漢溝劃入。 1962年復劃出。 1966年,紅橋區改稱“紅衛區”。 1968年1月恢復原區名。 1985年至1990年又在北郊區界內(北辰地界紅橋管理)建佳園里、雙環村兩個居民住宅區,1990年設雙環邨街道。 2015年12月,設立和苑街道。 2019年3月,撤銷大胡同街道,以原大胡同街道和三條石街道所轄區域,設立新的三條石街道。 2021年1月,區劃調整,雙環邨街道劃給北辰區管轄,名稱沿用至今。 |

7、東麗區 春秋戰國時期,境內已有人聚居,當時為燕國轄地。 秦漢時,屬漁陽郡泉州縣,建有漂愉邑城。 北魏時,屬雍奴縣。 唐寶元年(742年)改屬范陽郡武清縣。 北宋時屬遼,由析津府武清縣管轄。 南宋時(1172年)屬金,由大興府武清縣管轄。 明清時代,境內村莊多已建立,永樂二年(1404年)由順天府天津衛管轄。 清雍正九年(1731年),現軍糧城街道辦事處、無瑕街道辦事處、華明街道辦事處一帶屬寧河縣管轄,其余由天津縣管轄。 解放初期,由寧河縣管轄。 1949年9月,分別屬天津縣十區和寧河縣九區管轄。 1953年5月,劃歸天津市管轄,建立津東郊區。 1955年5月更名為東郊區。 1958年10月,并入河東區。 1962年2月,從河東區劃出,恢復東郊區建制。 1992年3月更名為天津市東麗區,名稱沿用至今。 |

8、西青區 西青區境內陸地形成于唐代中后期。 北宋時期是宋、遼兩國的交界,明代分屬河間府靜海縣和武清縣管轄,清代歸屬天津府管轄。 1912年改建制為天津縣,屬直隸省管轄。 1952年天津縣劃入天津市管轄。 1953年5月撤銷天津縣,原天津縣第五區設天津市津西郊區,駐地李七莊。 1955年6月更名西郊區。 1958年10月西郊區并入南開區。 1962年恢復西郊區,駐地李七莊。 1971年區駐地遷至楊柳青。 1992年3月更名為西青區。 |

9、津南區 早在西周時期即有先民活動。 春秋屬北燕廣陽郡,戰國屬燕國,漢屬渤海郡,唐、宋屬滄州,元屬河間府,明襲之,清屬天津府,雍正九年劃歸天津縣,光緒元年防守提督周盛傳率軍在今小站一帶屯田練兵,各地移民蜂擁而至。 民國年間屬天津縣,1948年12月解放,仍屬天津縣。 1953年5月天津縣并入天津市,將原一、六、七區合建津南郊區,1955年5月改名南郊區,1958年9月并入河西區,1961年恢復南郊區建制,1970年北大港區并入南郊區,1979年恢復南郊區、大港區建制,1992年3月改名津南區。 |

10、北辰區 宋、元、明屬武清縣。 清雍正九年(1731)改屬天津縣。 民國因之。 建國初屬天津縣第三、第四區。 1953年5月14日,撤天津縣,設津北郊區,隸屬天津市,轄北倉、宜興埠等29個鄉鎮。 1955年6月17日,易名天津市北郊區。 1958年10月10日,區建制撤消,以京山鐵路為界,東為興淀公社,隸屬河北區;西為幸福公社,隸屬紅橋區。 1962年2月1日,復設北郊區。 1992年3月5日,改稱北辰區,名稱沿用至今。 |

11、武清區 武清是華北平原上最古老的縣之一。 古書有載“潞水繞其左,渾河衍其西,北拱神京而層巒疊嶂,南窺潭海而萬物朝宗。 當水路之沖衢,洵畿輔之咽喉。”地緣優勢顯著。 昔號雍陽,古人云:水之北為陽,水之南為陰。 雍奴縣城在雍奴大澤之北,故稱“雍陽”。 早在八、九千年前的新石器時期,先人們就在這里生產、放牧。 戰國時期,武清縣有廣袤千里的雍奴藪,屬燕國管轄,“有魚、鹽、棗、栗之饒”。 燕人在今豆張莊鎮青坨村西筑長城,綿延百里,至今有跡可尋。 漢高祖元年(公元前206年)設置泉州、雍奴二縣,屬漁陽郡。 泉州縣城遺址在今黃莊街道城上村北,雍奴縣城在今崔黃口鎮大宮城村東側。 雍奴縣范圍大體在今運河以東,渤海灣以北,香河、寶坻以南的廣大地區。 三國時(公元220-265年)屬魏國,因漢制。 魏明帝太和六年(公元232年)封國,屬燕國。 北魏太平真君七年(公元446年),撤掉泉州縣并入雍奴縣,屬漁陽郡。 隋開皇三年(公元583年)罷郡為幽州,雍奴縣屬之。 大業三年(公元607年)屬涿郡。 唐武德元年(公元618年)更涿郡為幽州,雍奴縣屬之。 唐朝天寶元年(公元742年),朝廷規劃區域,把全國一百多個不穩定的縣重新命名,幽州改為范陽郡,雍奴縣更名武清縣。 據《郡縣釋名》中解釋:“武清取武功廓清之義也”。 五代十國先后屬后梁、后唐、后晉,仍承唐制。 后晉天福三年(公元9387年)將燕云十六州割于契丹(遼)。 遼會同元年升幽州為南京,為南京道幽州都府武清縣。 遼保大二年(1122年)入于金,屬河北東路析津府。 金天會元年(1123年)入于宋,屬析津府。 宋宣和七年(1125年)復入金,屬析津府。 金貞元元年(1153年)析津府改為中都路大興府。 元至元八年(1271年)建都大都(今北京)后,改屬大都路。 明洪武元年(1368年)始置北直隸北平府,武清縣屬之。 是年因避水患縣治所遷于故城(泗村店鎮舊縣村西十二里),元衛帥府鎮撫衙,今武清城關。 永樂元年(1403年)更北平府為順天府,武清縣屬之。 清雍正三年(1725年)改隸天津州。 雍正四年(1726年)改屬通州。 雍正六年(1728年)改隸順天府。 1914年順天府改為京兆地方,武清縣屬之。 1945年屬河北省。 1948年12月19日全境解放,屬冀中第十分區,1949年屬河北省天津專區,1950年11月,縣人民政府駐地從武清城關遷至楊村。 1958年10月安次縣并入。 1961年6月安次、武清復原制。 1973年劃歸天津市管轄。 2000年經國務院批準撤縣建區,更名為武清區。 |

12、寶坻區 金朝大定十一年(1171)冬季,世宗皇帝(完顏雍)東巡至此,歷覽之后對侍臣說:“此新倉鎮人煙繁庶,可改為縣。”翌年(1172),劃香河縣東部一萬五千家,始立為縣。 “鹽乃國之寶,取如坻如京之意,命之寶坻”。 承安三年(1198)升為盈州。 泰和四年(1204)廢州復縣。 雍正九年(1731)分寶坻縣東南部于梁城所置寧河縣。 1938年7月中國共產黨開辟冀東抗日根據地,將寶坻縣先后劃分為薊寶三、玉薊寶、武寶寧、香武寶、玉寶等聯合縣。 1945年9月30日寶坻縣城第一次解放。 1946年1月撤銷聯合縣,恢復了原寶坻縣建制。 1949年8月天津專區在永清縣成立,不久遷到楊柳青鎮,寶坻縣屬河北省天津專區。 1958年5月改屬唐山專區。 1960年4月21日改屬天津市。 1961年6月10日復屬天津專區。 1962年6月1日,復置香河縣。 1970年天津專區改稱天津地區,寶坻縣屬之。 1973年8月1日經國務院決定,將寶坻、武清、薊縣、靜海、寧河五縣劃歸天津市領導。 1982年4月改城關鎮公社為城關鎮(行政鎮)。 1983年6月全縣改“公社”為“鄉”,改“大隊”為“村民委員會”。 2001年元月,城關、馬家店、霍各莊、趙各莊、新開口、石橋、大唐莊、黑狼口、高家莊、口東撤鄉建鎮(城關鄉為城關二鎮)。 2001年3月,寶坻撤縣設區。 2001年11月,鄉鎮區劃調整,調整后為22個鄉鎮(其中19個鎮3個鄉)。 2006年4月,由于撤鎮設街,調整為24個街鎮(其中16個鎮8個街道),2018年,大白街道、口東街道調整為大白莊鎮、口東鎮。 |

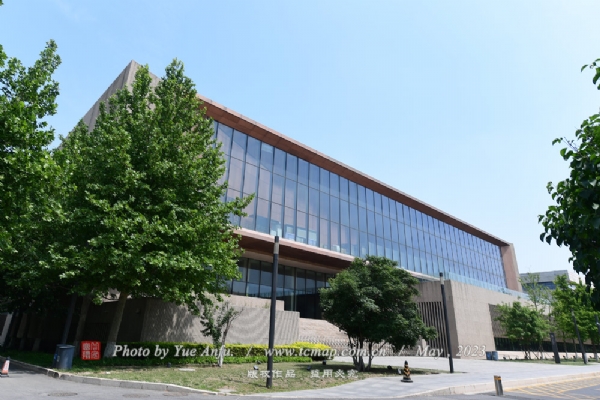

13、濱海新區 1995年9月濱海新區總體規劃編制完成。 規劃提出濱海新區最終向以港口為中心的國際自由貿易區發展。 2000年1月高度開放的現代化經濟新區濱海新區的建設被列為20世紀影響天津的重大事件。 2006年4月26日國務院常務會議研究推進濱海新區開發開放。 2008年3月13日,國務院印發《關于天津濱海新區綜合配套改革試驗總體方案的批復》,原則同意這一《方案》,天津濱海新區發展改革、開發開放將出現新的局面。 2009年11月9日天津濱海新區管理體制改革啟動,國務院批復同意天津市調整部分行政區劃,撤銷天津市塘沽區、漢沽區、大港區,設立天津市濱海新區,以原三個區的行政區域為濱海新區的行政區域。 2010年1月11日,濱海新區第一屆政府、濱海新區第一屆人大掛牌,標志著濱海新區正式成立,名稱沿用至今。 |

14、寧河區 清雍正九年(1731年),由寶坻縣析置寧河縣,轄7里24保。 縣治寧河鎮。 清光緒六年(1880年)屬河北省。 1914年屬直隸津海道京兆獨立區。 1928年屬河北省。 1936年屬天津區。 1938年屬河北省冀東道。 1940年屬河北省津海道。 1948年12月14日寧河縣解放,屬冀東行署十五專署。 1949年9月縣人民政府由寧河鎮遷至蘆臺,屬河北省天津專區。 1959年1月寧河縣并入漢沽區。 1961年6月復置寧河縣,屬唐山專區。 1962年屬天津專區。 1973年8月劃歸天津市。 2015年10月,依據國務院相關文件(國函[2015]19號),寧河縣撤縣設區,更名為寧河區,名稱沿用至今。 |

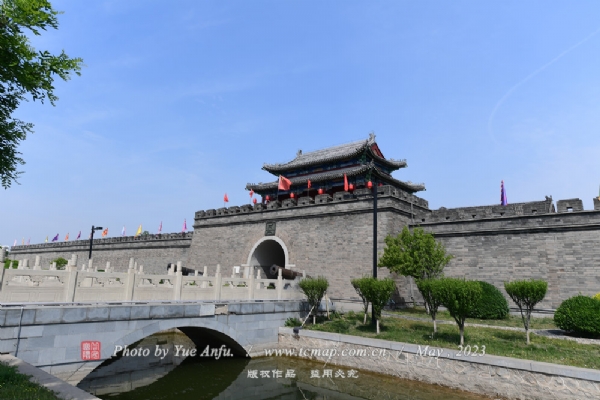

15、靜海區 據歷史文獻記載,靜海乃退海之地,三千多年以前,尚屬澤鄉,西漢置東平舒縣。 金明昌四年(1193年)置縣,取名“靖海”以求安定太平之意。 明洪武元年(1368)為避諱“靖難”改“靖”為“靜”,靜海以此定名,稱靜海縣,2015年改為靜海區。 |

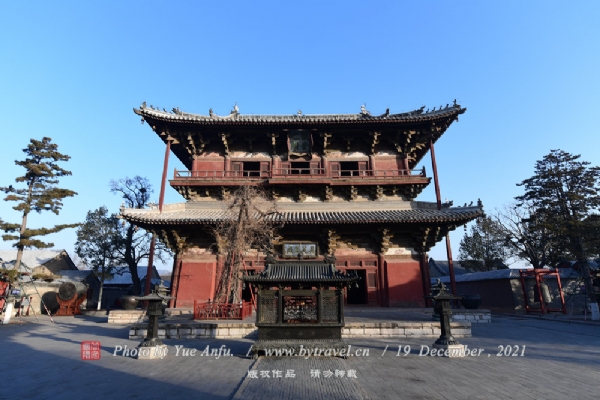

16、薊州區 薊縣歷史悠久,傳說夏禹(約公元前21世紀至公元前16世紀治洪水,定九州。 薊縣地屬冀州。 西周(約公元前11世紀至公元前7世紀)實行分封制,屬燕國。 春秋時期(公元前7至6世紀)建無終子國(因境內無終山得名),從此薊縣地稱無終。 秦(前221-前207年)實行郡縣制,改無終國為無終縣,屬右北平郡。 西漢至三國魏均襲之。 西晉、東晉十六國年間,屬北平郡;北魏(535-557)置漁陽郡,郡治由漁陽(舊漁陽郡治,位漁水之北,在今密云西南)移至無終縣。 隋(605)改無終縣為漁陽縣,從此無終之名為漁陽所代替。 高開道于公元616年奪取北平(今河北省盧龍縣)、漁陽,稱燕王,都漁陽。 唐開元十八年(730),廢漁陽郡置薊州(州治在漁陽縣)。 公元907至913年,劉守光據薊州燕國。 五代后晉石敬瑭割燕云十六州賄遼,薊州為一。 1121年金侵遼,獲薊州以歸宋。 宋宣和四年(1122),薊州更名廣川郡,漁陽縣更名平盧縣;七年(1125),金滅遼后,復取其地,仍名漁陽縣,屬中都路薊州。 元屬大都路。 明洪武初年改漁陽縣為薊州,屬順天府。 清乾隆八年(1743),薊成散州。 1913年改薊州為薊縣,屬京兆特區。 1914年至抗戰前(1914-1938)屬河北省。 抗日戰爭時期(1938-1946)先后設薊平密、薊寶三、玉薊寶、薊遵興、平三薊、玉薊、玉寶聯合縣和薊南縣,分屬冀東辦事處、十三地區專屬、冀熱邊區行署、冀熱遼區行署、冀東區行署第一、五、十四、十五、十八專署。 1946年4月27日撤銷聯合縣,恢復單一縣制為薊縣,屬十五專署。 東部孤樹等19個村劃給玉田縣;西部段甲嶺等10個村劃給三河縣;西北靠山集等16個村劃給平谷縣。 1947年5月,三區(邦均)以北和九區(官莊)全部劃給平谷縣,10月劃回,又將州河以東村莊全部劃給玉田縣。 1949年9月劃回。 新中國成立后,薊縣屬通縣地區。 1950年秋將所轄于椿莊鄉新安鎮等12個村,迷王會鄉南小莊等5個村劃給玉田縣。 1958年薊縣歸屬河北省唐山地區。 同年11月,三河縣城關、段甲嶺、燕郊、皇莊、高樓5個公社和大廠縣公社并入薊縣。 1960年3月所轄上倉、下倉、溵溜3個公社380個村莊,劃屬河北省玉田縣,薊縣劃屬河北省天津市。 1961年6月劃屬河北省天津地區。 1962年6至7月恢復原建制,上倉、下倉、溵溜3個公社所屬村莊復歸薊縣。 1973年8月劃歸天津市。 2016年6月,《國務院關于同意天津市調整部分行政區劃的批復》(國函〔2016〕98號):同意撤銷薊縣,設立天津市薊州區,以原薊縣的行政區域為薊州區的行政區域,薊州區人民政府駐文昌街街道府前街2號。 |