海北州各縣區情況介紹

1、門源縣 門源回族自治縣位于中國青海省東北部,距省會西寧150千米,距海北藏族自治州州府駐地250千米。北負祁連山脈,南依達坂山。面積6902平方千米。2004年總人口15萬人,少數民族占51.82%。有回、漢、藏、土、蒙古、撒拉等民族,1929年設門源縣,1953年成立門源回族自治區,1955年改門源回族自治縣。地形復雜,平均海拔2866米,山、、臺、丘、溝、谷、川、灘兼有。屬高原亞寒帶氣候,1月均溫-13.4℃,7月均溫11.9℃,年均降水量520毫米。有水資源21.43億立方米。有煤、銅、金、鐵、鉛、鋅及稀有金屬等16種礦產資源。尤以煤分布廣,探明儲量5500余萬噸。農牧產品有油菜籽、青稞、小麥、馬鈴薯、浩門馬、牦牛。 縣人民政府駐浩門鎮,郵編:810300。代碼:632221。區號:0970。拼音:MenyuanHuizuZizhixian。 地處祁連山系東端,地形復雜,高差懸殊。北部祁連山麓群峰聳立,南部達板山高拔陡峻,大通河谷地較平坦。大通河自西向東流徑全境,寧纏河、老虎溝河、討拉河等28條大小河流匯入大通河。屬高原大陸性氣候,年均溫-5℃,年降水量518毫米。 門源回族自治縣轄4個鎮、7個鄉、1個民族鄉:浩門鎮、青石咀鎮、泉口鎮、東川鎮、皇城蒙古族鄉、蘇吉灘鄉、北山鄉、西灘鄉、麻蓮鄉、陰田鄉、仙米鄉、珠固鄉。 自然資源 門源物華天寶、得天獨厚。山、水、谷、灘、兼有,田、草、林礦、水樣樣具備,農、林、牧、工、貿業業俱全,號稱綠色凈土。現有耕地面積48.71萬畝主要種植青稞、小油菜等農作物。兼有小麥、豌豆、蠶豆等。是北方小油菜的故鄉,全省的油料生產基地,素有“門源油,滿街流。”之稱。每當七月來臨之時,微風吹拂,彌漫著淡淡的菜籽花香,而門源也變成了金色的山川。數十萬畝肥沃良田是強縣富民的基礎。已經建成門類比較齊全的建材、化工、采礦、能源、食品加工等基礎工業和現以探明的黃金、鉛、鋅、銅、煤等十多種礦藏資源,已探明的非金屬、金屬礦有16種,非金屬有煤、瑩石、冰洲石、石灰石,金屬礦有金、銅、鉛鋅、銀銅、鉻鐵、鐵、鈮鉭、鎢等,植物資源豐繞,有國家保護的珍貴動物青鹿、馬鹿、麝、雪豹、猞猁、水獺、天鵝、雪雞、蘭馬雞等10余種。野生藥用植物有蟲草、黃芪、大黃、秦艽、雪蓮等62種,將是門源縣未來經濟騰飛的堅實支柱。 門源回族自治縣總面積6902.26平方公里。它宛如一柄璀璨的金勺鑲嵌在祁連山的腹地上,山川壯麗、資源豐富。其地勢西北高,東南低,中部盆地,平坦開闊,縣境西北部為高寒草甸山區,東南部為山林溝谷,大通河自西向東縱貫全境。 民族風情 風光旖旎的東部峽谷,將令人賞心悅目,如臨仙境。廣袤無垠的皇城草原將使人領略“風吹草低見牛羊”的高原牧場風情。寬闊無際的油菜地,悠揚的“花兒”聲會讓人產生如在花海歌潮之感。巧奪天工的“崗隆巖書群”將使人嘆為觀止。正待開發、儲量達到千萬噸的寧纏無煙媒,全省絕無僅有,獅子口優質礦泉水國內罕見取之不竭。民族民間刺繡飲譽遐邇,門源奶皮營養豐富,號稱龍駒的浩門馬挽乘兼用,馳名中外。 獨特的自然景觀和各民族悠久的歷史構成了門源獨特的文化流傳和濃郁的-氛圍。數十處上自青銅器時代下至明清的文化古跡和70余座不同時代、不同風格的寺院建筑。以及風格迥異文化和民俗風情,形成了一片獨特的風景線。達板山是門源與西寧的連結山脈,目前,全世界最高、最長、保暖設施最好的隧道,在此山上建成并已通行使用。黑泉水庫也正在建設之中,它的建成對整個青海的發展起巨大作用。 農業牧業 門源是海北州主要的農業縣。農業開發歷史較短,土壤肥沃,工業污染水平低,農業生態環境始終保持原始的優良狀態,是國家確定的綠色農業示范基地。通過引進推廣新的農業技術、新式農機具、大搞農田水利和設施農業建設,調整種植結構,培育特色品種,加強基地建設,使門源的農業特色化和基地建設水平有了很大的提高。已成為青海省商品油料基地,青海省最大的油菜籽產出縣和全國蜂產品生產的重點縣,青海省藏區青稞生產基地和青海省最大的青稞產出縣。在種草養畜,特色蔬菜的培育方面也取得了新的成就。門源的畜牧業有兩千多年的發展歷史。培育了浩門馬、白牦牛、褐色羊等優良畜種。現今依托國家的相關項目,大力開展以草場圍欄、暖棚、養殖、飼草料種植、人畜飲水工程和草原綜合治理為主的基礎設施建設。極大的增強了自然災害的抗御能力。構建縣、鄉、村三級畜疫防治網絡,加強畜種改良、大力調整養殖結構,從而保證了畜牧業的健康發展,農區畜牧業大力發展種草養畜,牛羊育肥販運和舍飼養殖業,使畜牧業在全縣大農業總產值的比重中占到了60%。全縣年銷售羔羊10萬只左右,牛羊育肥販運35萬只左右,肉類總產量0.65萬噸,綿羊毛0.06萬噸,牛羊皮10萬張左右,牛奶1萬噸。 旅游資源 門源有豐富的旅游資源,獨特的民俗風情。近年來,旅游業作為新型的朝陽產業正在興起。在"3345"戰略(即一個祁連山旅游圈、一條浩門河旅游經濟帶、一個百里油菜花海品牌為內容的"三個一"和東中西"三個片區",油菜花旅游節、環湖賽、中秋賽馬節、秋季攝影登山節"四個節慶活動";油菜為代表的農業文化基地、浩門馬為代表的牧業文化基地、白牦牛為代表的林業文化基地、崗什卡為代表的雪山文化基地,達坂山為代表的古絲綢之路文化基地等"五個文化基地")的推動下,全縣的旅游人數達到41萬人次,旅游收入達到4100萬元。 經濟貿易 全面實施"農業立縣、工業強縣、商貿富縣、科教興縣"的戰略,加快改革開放,促進經濟發展,依靠科技進步,強化農業基礎,發展畜牧經濟,發揮資源優勢,壯大二、三產業。加強城市建設,健全市場體系,擴大經濟規模,增加經濟總量,加快脫貧致富奔小康的步伐。加快推進投資體制改革進程,引導非公有"資本參與企業改革和資產重組,發展混合所有制經濟,實現投資主體多元化。給與非公有制經濟更多的支持,提高非公有制經濟在國民經濟中的比重。政府機構、事業單位、國有糧食企業、教育體制、公用事業、醫療體制、醫療保險、住房、價格等方面的改革不斷推進。加快投資軟環境和行政審批制度改革,提高政府投資決策科學化,民主化水平,減少審批、規范程序,優化投資結構,擴大招商引資規模。這一時期使門源歷史上發展最快、人民得到實惠最多的時期,呈現出經濟發展、社會進步、民族團結、人民安居樂業的良好局面。"九五"末,全縣完成地區生產總值6.98億元。"十五"末,全縣完成地區生產總值6.98億元,比"九五"末增長81%,年均增長12.6%,完成"十五"計劃的112.8%;完成地方一般預算收入2377萬元,比"九五"末增長81.5%,年均增長12.7%,完成"十五"計劃的102.4%;"十五"期間累計完成固定資產投資14.1億元,比"九五"期間累計完成數增長4.4倍,年均增長28.8%,完成"十五"計劃的152%;社會消費品零售總額達到1.7億元,比"九五"末增長115.8%,年均增長16.6%,完成"十五"計劃的113.5%;城鎮居民可支配收入達到7278元,比"九五"末增長58.2%,年均增長9.6%,完成"十五"計劃的115.1%;農牧民人均純收入達到1841元,比"九五"末增長59.7%,年均增長9.8%,完成"十五"計劃的115.2%。 歷史沿革 古為羌地。北魏為鄯州西部縣屬地。隋為鄯州湟水縣屬地。唐為鄯州鄯城縣地。宋置震武郡。元為吐蕃等處宣尉使都元帥府轄區。明隸西寧衛。清置大通衛,隸西寧府。民國十八年(1929年)設亹源縣。1953年改設亹源回族自治區,1955年改為門源回族自治縣。 2000年,門源回族自治縣轄2鎮、13鄉(其中1個民族鄉)。 根據第五次人口普查數據:全縣總人口141426人,其中各鄉鎮人口(人):浩門鎮27739青石咀鎮20747皇城蒙古族鄉1786蘇吉灘鄉2225大灘鄉9642北山鄉7070西灘鄉9705旱臺鄉9610泉溝臺鄉8148麻蓮鄉6828陰田鄉7684東川鄉9917克圖鄉9072仙米鄉6072珠固鄉5181 2001年3月5日青海省人民政府青政函[2001]15號文批復:撤銷東川、克圖2鄉,合并設立東川鎮;撤銷旱臺、泉溝臺2鄉,合并設立并命名為泉口鎮(鎮政府駐地設在原旱臺鄉);撤銷大灘鄉,并入青石嘴鎮。 2001年底,門源回族自治縣轄4個鎮、7個鄉、1個民族鄉,4個居委會、109個村(牧)委會。 浩門鎮 駐東大街,轄4個居委會(第一、第二、第三、第四居委會)、9個村(牧)委會(南關、圪垯、小沙溝、頭塘、北關、團結、西關、二道崖灣、煤窯溝)。 東川鎮 駐孔家莊,轄12個村(牧)委會(孔家莊、尕牧龍上村、塔龍灘、尕牧龍中村、堿溝、尕牧農下村、香卡、卻藏、甘溝、麻當、巴哈、寺爾溝)。 泉口鎮 駐旱臺,轄18個村(牧)委會(泉溝臺、中灘、沈家灣、后溝、黃樹灣、西河壩、俄博溝、多麻灘、窯洞莊、旱臺、牙豁、大莊、西沙河、東沙河、腰巴槽、黃田、大灣、花崖)。 青石嘴鎮 駐青石嘴,轄16個村(牧)委會(青石嘴、德慶營、尕大灘、上吊溝、下吊溝、紅山嘴、上鐵邁、紅牙豁、石頭溝、黑石頭、大灘、西鐵邁、東鐵邁、下大灘、白土溝、紅溝)。 珠固鄉 駐玉龍灘,轄7個村(牧)委會(元樹、玉龍、雪龍、初麻院、東旭、德宗、珠固寺)。 仙米鄉 駐大莊,轄8個村(牧)委會(大莊、討拉、龍浪、橋灘、達龍、塔里華、梅花、德欠)。 北山鄉 駐北山根,轄7個村(牧)委會(北山根、大泉、金巴臺、下金巴臺、沙溝腦、沙溝梁、東灘)。 陰田鄉 駐上陰田,轄7個村(牧)委會(上陰田、大溝腦、大溝口、下陰田、卡子溝、米麻龍、措龍灘)。 麻蓮鄉 駐中麻蓮,轄6個村(牧)委會(中麻蓮、包哈圖、蔥花灘、下麻蓮、白崖溝、瓜拉)。 西灘鄉 駐孔家梁干,轄10個村(牧)委會(東馬場、上西灘、崖頭、西馬場、下西灘、納隆、老龍灣、邊麻掌、東山、簸箕灣)。 蘇吉灘鄉 駐察漢達吾,轄5個村(牧)委會(察漢達吾、燕麥圖乎、扎麻圖、蘇吉灣、藥草梁)。 皇城蒙古族鄉 駐黑水河,轄4個村(牧)委會(北山、馬營、西灘、東灘)。 鄉鎮簡況 【浩門鎮】 位于縣境南部,大通河北岸,縣府駐地。人口1.2萬,以漢族為主,還有回、藏、蒙古等民族。面積0.3萬平方千米。轄一、二、三、四4個居委會和北關、西關、南關、團結、圪達、頭塘、煤窯溝、小沙溝、二道崖灣9個村委會。民國廿五年(1936年)為第一區轄鎮,1948年改為浩門鄉,1949年設浩門市,1951年與屢豐鄉合并為浩門鄉,1954年改稱城關鄉,1956年改為浩門鎮,1958年并入紅旗公社,1961年分設浩門鎮,1964年改設浩邁公社,1984年改為浩門鎮。 【青石咀鎮】 位于縣境西南部,距縣府駐地20千米。人口1.2萬,以回族為主,占總人口的50%,還有漢、蒙古、土等民族。面積278平方千米。轄紅山嘴、紅牙合、青石咀、黑石頭、上吊溝、下吊溝、德慶營、上鐵邁、尕大灘、石頭溝10個村委會。民國廿八年(1939年)屬二區轄豐聚鄉,1949年沿舊制仍屬豐聚鄉,1958年并入長風公社,1961年分設青石咀公社,1984年改為青石咀鎮。 【皇城蒙古族鄉】 位于縣境西端,北與甘肅省接壤。距縣府駐地46千米。人口0.2萬,以蒙古族為主,占總人口的33%,還有漢、藏、回等民族。面積741平方千米。轄北山、東灘、西灘、馬營4個牧委會。民國廿八年(1939年)設皇城鄉,1949年沿制仍設皇城鄉,1954年設皇城區,1958年改為皇城公社,1961年改為永安公社,1963年改設皇城鄉,1967年更名團結鄉,1969年改為皇城公社,1984年改為皇城蒙古族鄉。 【蘇吉淮鄉】 位于縣境西南部,北與甘肅省接壤。距縣府駐地37千米。人口0.2萬,以藏族為主,占總人口的62%。面積682平方千米。轄察汗達吾、燕麥圖呼、扎麻圖、蘇吉灣4個牧委會。1949年沿舊制設五族鄉,1956年改為蘇吉灘鄉,1958年改為蘇吉灘公社,1984年改為蘇吉灘鄉。 【大灘鄉】 位于縣境西部,距縣府駐地18千米。人口0.8萬,以回族為主,占總人口的80%。面積212平方千米。轄大灘東、鐵邁東、鐵邁西、下大灘、白土溝、紅溝6個村(牧)委會。民國時屬豐聚鄉,1951年由豐聚鄉分設大灘鄉,1958年并入長風公社,1961年分設大灘公社,1984年改為大灘鄉。 【北山鄉】 位于縣境南部,距縣府駐地6千米。人口0.7萬,以回族為主,占總人口的62%。面積130平方千米。轄北山根、大泉、沙溝腦、沙梁溝、金巴臺、東灘、下金巴臺7個村委會。1951年設北山根鄉,1956年改為北山鄉,1958年并入紅旗公社,1961年分設北山公社,1984年改為北山鄉。 【西灘鄉】 位于縣境南部,距縣府駐地7千米。人口0.9萬,以漢族為主,還有土、蒙古族等。總面積360平方千米。轄東山、納隆、邊麻掌、下西灘、上西灘、簸箕灣、東馬場、西馬場、崖頭、老龍灣10個村委會。1956年設西灘鄉,1961年改設西灘公社,1984年改為西灘鄉。 【旱臺鄉】 位于縣境南部,距縣府駐地11千米。人口0.9萬,以漢族為主,還有回、土、蒙古等民族。面積88.9平方千米。轄旱臺、大灣、大莊、牙合、花崖、東沙河、西沙河、黃田、肥吧槽9個村委會。1953年設第二區,1956年撤區改設沙河鄉,1959年設沙合公社,1966年分并入西灘公社和勝利公社,1981年復設旱臺公社,1984年改為旱臺鄉。 【泉溝臺鄉】 位于縣境南部,距縣府駐地15千米。人口0.8萬,以漢族為主,還有回、土、蒙古等民族。面積267平方千米。轄河壩、窯洞莊、泉溝臺、黃樹灣、多麻灘、中灘、俄博溝、后溝、沈家灣9個村委會。1961年設勝利公社,1984年改為泉溝臺鄉。 【麻蓮鄉】 位于縣境南部,距縣府駐地8千米。人口0.8萬,以回族為主,占總人口的98%。面積97平方千米。轄麻蓮、包哈圖、蔥花灘、下麻蓮、白崖溝、瓜拉6個村委會。1953年設二區麻蓮溝鄉,1961年設麻蓮溝公社,1983年復設麻蓮溝鄉。 【陰田鄉】 位于縣境南部,距縣府駐地16千米。人口0.7萬,以回族為主,占總人口的85%。面積135平方千米。轄大溝腦、大溝口、上陰田、下陰田、米麻龍、卡子溝、措龍灘7個村委會。1949年為第二區進勝鄉,1953年更名陰田鄉,1961年設陰田公社,后更名向陽公社,1983年改設向陽鄉,1984年復名陰田鄉。 【東川鄉】 位于縣境南部,距縣府駐地23千米。人口0.9萬,以漢族為主,還有藏、蒙古、土等民族。面積209平方千米。轄尕牧龍上、尕牧龍中、尕牧龍下、堿溝、孔家莊、塔龍灘6個村委會。1958年建東風公社,1959年改為東川公社,1984年改為東川鄉。 【克圖鄉】 位于縣境南部,北與甘肅省接壤。距縣府駐地29千米。人口0.9萬,以漢族為主,還有回、藏、土、蒙古等民族,其中回族占總人口的25%。面積365平方千米。轄卻藏、香卡、甘溝、麻當、巴哈、寺溝6個村委會。1956年設克圖鄉,1961年設克圖公社,后更名為東方紅公社,1984年復名克圖鄉。 【仙米鄉】 位于縣境南部,北與甘肅省接壤。距縣府駐地39千米。人口0.5萬,以漢族為主,還有藏、土、蒙古、回等民族,其中藏族占總人口的38%。面積0.2平方千米。轄仙米大莊、討拉、德欠、龍浪、橋灘、達龍、梅花、塔里華8個村委會。1943年為第三區轄鄉,1952年改設仙來藏族自治區,1958年成立上游公社,后改稱仙米公社,1961年設仙米鄉(曾更名永紅鄉),1981年改為仙米公社,1984年改為仙米鄉。 【珠固鄉】 位于縣境東南部,東接甘肅省,距縣府駐地59千米。人口0.4萬,以藏族為主,占總人口的65%。面積0.1平方千米。轄玉龍灘、雪龍灘、德宗、初麻院、元樹、珠固寺、東旭7個村委會。1952年設珠固鄉,1958年改設珠固公社,1961年設珠固鄉(曾更名曙光鄉),1981年改為珠固公社,1984年改為珠固鄉。 |

2、祁連縣 祁連縣位于青海省海北藏族自治州境北部,東、北部與甘肅省接壤。總面積15610平方千米。總人口5萬人(2004年)。以漢族為主,還有回、藏、蒙古、撒拉等少數民族。 縣人民政府駐八寶鎮,距州府駐地西海鎮233千米。郵編:810400。代碼:632222。區號:0970。拼音:QilianXian。 地處祁連山南麓中端,祁連山由西北向東南橫貫全境,托勒山橫亙于縣境中部。走郎南山、托勒南山、大通山綿延其間。黑河、八寶河、托勒河、默勒河流貫境內。屬大陸性高寒山區氣候,年均溫1℃,年隆水量為270-600毫米。 祁連縣轄3個鎮、4個鄉:八寶鎮、峨堡鎮、默勒鎮、扎麻什鄉、阿柔鄉、野牛溝鄉、央隆鄉。 民族文化 祁連縣位于青海省東北部,因地處祁連山中段而得名。祁連古匈奴語意為"天之山",境內景色如畫、物產豐富,早在元朝就以"八寶"名聞天下,可謂鐘靈毓秀、人杰地靈,素有"高原明珠"、"牧區江南"之稱,經歷代文人墨客潤筆渲染,今有"天境祁連"之盛譽。幅員1.38萬平方公里,轄4鄉3鎮44個行政村,聚居著漢、藏、蒙古、回、土等15個民族,總人口4.6萬。 天境祁連,稟賦獨特、風光無限從漢代發端的人文軌跡中依稀辨得,這里多民族交融、多宗教傳播的多元化人文歷史深厚,形成了以"唐蕃古道"、"阿柔部落"、"蒙古六旗"、"回族拱北"為代表的文化積淀。境內的世界第三大峽谷"黑河大峽谷"、中國最美麗的六大草原之一"祁連山草原"、與天共長的"祁連林海"、亞洲最大的半野生馴鹿基地、變幻多姿的"祁連石林"、歷經風霜洗禮的格薩爾王邊城遺址、神奇瑰麗的油葫蘆自然保護區構成了"天境祁連"獨具魅力、嘆為觀止的自然景觀。經過多年的傳承和開發,這片寧靜古老而又神奇富甲的沃土已逐步成為連接河西走廊、環青海湖地區及絲綢之路、唐蕃古道的重要中轉站和探險游玩、觀光攬勝的絕好去處。 自然資源 天境祁連,資源豐富、物華天寶這里是青海的重要白藏羊和藏牦牛生產基地,全縣可利用草場達到1508.8萬畝,年產優質肉類1萬余噸,藏系品牌牛羊肉、羔羊肉味美鮮嫩、營養豐富、綠色環保,是肉中珍品、古之貢肉,祁連大白毛堪與藏羚羊絨相媲美,具有彈性好、強度大、富光澤、易染色等優點,是長毛絨、地毯紡織首選而又必選的上等原料,被譽為地毯毛之冠。這里礦藏資源豐富,被著名的地質學家李四光稱為"中國的烏拉爾",主要有石棉、煤炭、鉛鋅、錳銅、石英石等40多種500余處礦點。祁連石棉儲量大、棉質好,素有"味精棉"之稱,可與加拿大魁北克石棉相媲美,是全國唯一可濕法生產的優良棉種;這里是青海省重要的產煤區,煤炭儲量大、煤質好,在促進地方經濟發展和社會進步方面發揮著不可替代的作用。這里也是黑河、大通河、托勒河"三河"源頭,是青海東北部的水塔,年徑總流量23億立方米,水能資源理論蘊藏量56萬千瓦。 基礎設施 天境祁連,設施良好、商機處處公路交通基礎設施建設成績喜人,西及西南的省道湟嘉公路改造升級工作正在穩步推進,東及東北的國道227線寧張公路全線貫通,縣境內峨祁公路連接南北,初步形成了以縣城八寶鎮為中心,以干線公路為骨架、縣鄉公路為脈絡,干支相連,脈絡貫通,輻射城鄉,聯通周邊的交通網絡;電網、通訊網絡發展迅速,110KV電網覆蓋全縣3鎮3鄉,地方中、小水電可以滿足全縣用電需求;廣播電視傳輸實現光纜化,通訊傳輸實現數字化,手機信號覆蓋全境,有線電視覆蓋率達94%。暢達、便捷的交通網絡將祁連融入了西寧三小時經濟圈,金張掖、門源兩小時經濟圈,并且隨著經濟社會的穩步發展,祁連人民生活水平逐步提高,消費空間漸趨寬廣,商貿經濟發展勢頭強勁。自2000年以來,縣委、縣政府搶抓機遇,先后投入1億多元資金修建了規劃合理、功能完善的新城區,極大地改善了以往縣城布局單一、辦公條件簡陋的面貌,正成為商家投資興業的風水寶地。 經濟發展 天境祁連,繁榮發展、彰顯潛力作為環湖地區的全省快發展地區,祁連的發展一直備受各級領導關注,歷屆省委、省政府主要領導人都留下過殷殷贈言。在省州黨委、政府的關心支持下,通過全縣各級黨政組織及各族干部群眾的艱苦奮斗,祁連的經濟社會實現了長足的發展。2006年,全年完成地區生產總值55914萬元,較上年增長29.3%,人均GDP10538元;完成全社會固定資產投資55401萬元,較上年增長112.8%;實現社會消費品零售總額10025萬元,增長13%;農牧民人均純收入達到2533元,增長8.3%。其中,農民人均純收入1319.3元,增長10%,牧民人均純收入3757元,增長10.2%;城鎮居民可支配收入達到8675元,增長31.3%。社會各項事業蒸蒸日上,教育事業蓬勃發展,"兩基"目標已順利通過省級驗收;衛生縣鄉村一體化建設已覆蓋全縣,農村牧區新型合作醫療參與率達100%;精神文明創建活動日趨活躍,各民族團結進步,黨的建設不斷加強。 歷史沿革 古為羌地。漢時起歷屬西平郡、西海郡、西寧州、西寧衛、大通衛。民國二十八年(1939年)由門源縣析置祁連設治局,1951年改祁連設治局為祁連區人民政府委員會,1952年改為祁連區人民政府,1953年改為祁連縣。 2000年,祁連縣轄1個鎮、7個鄉。 根據第五次人口普查數據:全縣總人口45394人,其中各鄉鎮人口(人):八寶鎮21076扎麻什鄉4399默勒鄉3736多隆鄉3826峨堡鄉3285阿柔鄉2963野牛溝鄉2777柯柯里鄉843海北州托勒牧場虛擬鄉2489 2001年3月5日青海省人民政府青政函[2001]15號文批復:撤銷多隆、默勒2鄉,合并設立默勒鎮;撤銷峨堡鄉,設立峨堡鎮。 2001年底,祁連縣轄3個鎮、4個鄉,1個居委會、40個村(牧)委會。 八寶鎮 駐西村,轄1個居委會(縣城居民委員會)、15個村(牧)委會(白土埡豁、卡力崗、拉洞、拉洞臺、高楞、東村、下莊、營盤臺、冰溝、麻拉河、白楊溝、黃藏寺、東索臺、寶瓶河、西村)。 峨堡鎮 駐紅土城,轄4個村(牧)委會(峨堡、白石崖、黃草溝、芒扎)。 默勒鎮 駐滿曲灘,轄6個村(牧)委會(老日根、才什土、瓦日尕、扎沙、多隆、海浪)。 柯柯里鄉 駐夏拉河,轄1個村(牧)委會(柯柯里)。 阿柔鄉 駐加龍,轄3個村(牧)委會(草達坂、青羊溝、日旭)。 扎麻什鄉 駐鴿子洞,轄8個村(牧)委會(地盤子、棉沙灣、鴿子洞、河東、河西、夏塘、郭米、河北)。 野牛溝鄉 駐黃草梁,轄3個村(牧)委會(大泉、大浪、邊麻)。 托勒牧場 駐公莊。 2005年,祁連縣轄3個鎮、5個鄉:八寶鎮、峨堡鎮、默勒鎮、扎麻什鄉、阿柔鄉、野牛溝鄉、柯柯里鄉、央隆鄉。 2006年8月,撤銷柯柯里鄉,并入野牛溝鄉。 鄉鎮簡介 【八寶鄉】 位于縣境中部,北與甘肅省接壤。縣府駐地。人口1.2萬,以回族為主,占總人口的71.5%。面積802平方千米。轄東村、西村、東索臺、白揚溝、卡力崗、拉洞、拉洞臺、高楞、營盤臺、下莊、冰溝、黃藏寺、麻拉河、白土埡豁、寶瓶河15個村委會和縣城1個居委會。1952年建八寶鄉,1957年改為八寶回族鄉,1958年改為八寶公社,1984年改為八寶鄉。 【扎麻什鄉】 位于縣境中部,東、北與甘肅省接壤。距縣府駐地20千米。人口0.5萬,以回族為主,占總人口的32.2%。其它民族中漢族占30%,藏族占28%,其它還有蒙古、土族、裕因族等。總面積568平方千米。轄鴿子洞、郭米、地盤地、河北、夏塘、河西、河東、綿沙灣8個村委會。1952年建扎麻什鄉,1958年改為銅礦公社,1959年改為扎麻公社,1984年改為扎麻什鄉。 【野牛溝鄉】 位于縣境西北部,北與甘肅省接壤。距縣府駐地83千米。人口0.3萬,以藏族為主,占總人口的45.3%,還有漢、回、蒙古族。總面積0.4萬平方千米。轄邊麻、大浪、大泉3個牧委會。1956年建哇什旦鄉,1958年更名為野牛溝鄉,次年改為野牛溝公社,1962年改野牛溝鄉,1969年又改為野牛溝公社,1984年改為野牛溝鄉。 【柯柯里鄉】 位于縣境西部,距縣府駐地98千米。人口788人,以藏族為主,占總人口的83%。面積0.1萬平方千米。轄柯柯里1個牧委會。1985年從野牛溝鄉析置柯柯里鄉。 【阿柔鄉】 位于縣境東部,北與甘肅省接壤。距縣府駐地25千米。人口0.2萬,以藏族為主,占總人口的78%,還有漢、回、蒙古族等。總面積0.2萬平方千米。轄草達板、青羊溝、日旭3個牧委會。1952年建阿力克鄉,1953年設阿力克區,1958年改為東旭公社,并先后易名阿力克公社、草大板公社和阿柔公社,1984年改為阿柔鄉。 【峨堡鄉】 位于縣境東部,東和甘肅省接壤。距縣府駐地72千米。人口0.2萬,以藏族為主,占總人口的65%,還有回、漢、蒙古、土族等。總面積0.2萬平方千米。轄峨堡、白石崖、黃草溝、芒扎4個牧委會。1958年建永躍公社,次年改為俄博公社,1965年改為峨博鄉,1969年改為峨博公社,1984年改為峨堡鄉。 【默勒鄉】 位于縣境南部,距縣府駐地102千米。人口0.2萬,以蒙古族為主,占總人口的64%,還有回族、藏族等。總面積0.1萬平方千米。轄瓦日朵、才什土、老日根3個牧委會。1952年建默勒鄉,1953年改設默勒蒙族自治區,1956年改為默勒區,1958年成立春光公社,次年改為默勒公社,1984年改為默勒鄉。 【多隆鄉】 位于縣境東南端,距縣府駐地150千米。人口0.3萬,以藏族、蒙古族為主,分別占總人口的46.2%和46%。面積0.1萬平方千米。轄多隆、扎沙、海浪3個牧委會。1956年為默勒區轄鄉,1958年為鋼鐵公社,次年改為多隆公社,1984年設多隆鄉。 |

3、海晏縣 海晏縣位于青海省湖濱,湟水源頭,北接祁連、門源,東鄰大通、湟中,南接湟源、共和,西鄰剛察。總人口為2.44萬人,其中藏、蒙、回、土等少數民族占總人口的43.4%。農牧業人口1.88萬人,占全縣總人口的77.7%,總面積4580.07平方公里,占青海省總面積的0.62%。現轄五鄉二鎮二十六個行政村,49個農牧業生產合作社。其中四個牧業鄉,一個農業鄉,二鎮(三角城鎮(半農半牧鎮)、 (西海鎮)。縣城位于縣境東南部,是全縣政治、經濟、文化的中心。全縣交通十分便利,315國道縱穿全境,是青海“絲綢之路”南線的主要組成部分。1993年海北州府搬遷到該縣,為海晏經濟發展提供了便利條件。 主要資源有草場資源:全縣共有草場面積209.12萬畝,夏秋草場153.2萬畝。畜均占有草場9.8畝;農業資源:全縣共有土地耕地面積2.54萬畝,其中水澆地1.18萬畝,淺山地1.11萬畝,腦山地0.25萬畝。農業人口平均占有土地2.93畝。農村從事第一產業勞動力0.85萬人,外出勞動力九百余人;林業資源:全縣天然林面積45萬畝,人工造林8.67萬畝。礦產和動植物等資源也十分豐富,礦產資源主要有白云巖、硅石、石炭巖、砂子、粘土、大里石、花崗巖、礦泉水等12種;野生動植物資源:獸類主要有普氏原羚、馬鹿、雪豹、巖羊、棕熊、狼、猞猁等20多種。野生植物主要有云杉、沙柳、柴胡、雪蓮、杜鵑、青海當歸等307多種。 二、經濟社會發展綜述 2003年,實現國內生產總值11821萬元,按可比價計算,增長14.5%。其中:第一產業4119萬元,增長8.4%,拉動經濟增長2.8個百分點;第二產業3679萬元,增長35.2%,拉動經濟增長9.8個百分點,是我縣經濟增長的主要動力;第三產業4023萬元,增長5%,拉動經濟增長1.9個百分點。 全縣完成財政收入1039萬元,增長20.5%,增收177萬元,其中,中央收入完成153萬元,增長71.9%,地方一般預算收入完成861萬元,增長12.1%,財政支出規模達到4923萬元。 三、農牧業生產 2003年,全縣緊緊圍繞農牧業增效和農牧民增收的目標,農牧業生產在結構調整中穩步發展。全縣共育活仔畜135283頭只,成活率89.48%。較上年提高0.39個百分點,總增各類牲畜127431頭只,總增率為33.96%,較上年增長0.93個百分點;出欄各類牲畜127999頭只,出欄率為34.17%,較上年增長1.14個百分點;共出售各類牲畜111046頭只,商品率為29.59%,較上年增長1.1個百分點。到2003年底,全縣共有各類存欄牲畜374721頭只,其中適齡母畜17751頭只,母畜比例47.37%,較上年增長1.26個百分點。 畜牧業產業繼續以加快牲畜周轉,優化畜群結構,提高畜種質量為基點,積極推廣牦牛復壯和藏種公羊本品種先育工作。三月份從大通種牛場引進含1/2野血牦牛種公牛60頭,八月份從祁連縣引進藏系種公糕2894只,并組建白牦牛核心群1群50頭。 牛羊育肥形勢喜人,2003年,牛羊育肥販運以“西繁東育”“自繁自育”的方式,加大牛羊育肥的科技含量,全縣涌現出924戶育肥戶和20戶販運戶,共育肥銷售牛羊66518頭只,販運牛羊6954頭只,共獲銷售收入2266.22萬元,其中;牛羊育肥收入2033.22萬元,同比增長244萬元,販運收入233.45萬元。同時,相關部門牽頭與草原興發協調簽訂羔羊收購合同,共完成羔羊出售52871頭只,實現收入598.28萬元,人均增收99.65元。 畜疫防治扎實有效,畜疫防治工作是畜牧業生產與農牧民增收的一個基礎環節,經全縣各級農牧部門和廣大干部群眾的不懈努力,保質保量地完成了各項畜疫防治任務,對2003年上半年發生的兩起豬W病,采取了“早、快、嚴、少”的滅病措施,共捕殺豬14頭,果斷徹底的進行焚燒深埋,消毒面積5800平方米。并對五鄉一鎮再次免疫注射,共免疫豬2215頭,在抓好重點疫病防治的同時,繼續加強綿羊痘、炭疽、豬瘟等常規的防疫工作,全縣共注射各類疫苗240.65頭只(次)。消毒圈舍53.81萬平方米。繼續堅持“防檢并重、以檢促防”的方針,年內共檢疫各類牲畜909頭(只),肉類18.1噸。 不斷加強畜牧業基礎設施建設,年內共建成草原節水灌溉基地8250畝。支渠配套2850米,解決了1500人和0.55萬頭只牲畜的飲水問題。完成草地圍欄23.2畝,圍欄封育18.7萬畝,建成兩用暖棚160幢,高標準羊用暖棚105幢,配套羊圈105處,截止2003年底,全縣各鄉鎮獸醫站標準化建設進入竣工階段,并在2004年投入使用。 種植業產業結構調整取的新進展。繼續以“減糧、減油、擴草料“為思路,逐步向糧、油、豆、草多元化方向發展,年內完成農作物播種面積25447畝,同比減少7441畝,其中糧油播種面積分別為11633畝和5573畝,同比減少5019畝和180畝。推廣良種作物12546畝,串換良種29.4萬千克,糧油良種化程度分別達70%和79%。種植蠶豆1000畝,試種藥材460畝,甘藍型油菜1000畝,飼草料種植面積達7471畝。建成科技示范村1個,示范戶50戶。 2003年全縣共完成各類造林任務8.67萬畝,其中:人工造林1.48畝,封山育林5.07萬畝。退耕還林草3.2萬畝,其中造林種草1萬畝,荒山治理2.2萬畝,涉及三鄉一鎮15個行政村13個社。封山育林1.57萬畝。實施“三北”防護林3.9萬畝。義務植樹15.2萬株。人工林病蟲害防疫2.2萬畝。生態環境和野生動物依法保護力度不斷加大。林業執法工作進一步加強。 四、工業生產 工業經濟呈恢復性增長。2003年,繼續推進企業重組和“以工富縣”戰略,在市場需求旺盛的情況下,開工企業經濟效益明顯提高,華電海晏分廠完成投資項目,生產能力大幅度提高,產銷兩旺。原聯營鐵合金廠實現了產權轉讓,新建特種鑄鋼廠投入試生產。到2003年底,全縣規模以上企業6家,實現工業總產值5500萬元,增長67.7%,實現工業增加值1284萬元,首次突破千萬元,增長99.7%,實現銷售產值6269萬元,產銷率87.4%。經濟效率明顯回升,主要工業產品產量均大幅度增加,2003年共生產硅鐵6326噸,增長59.3%;凍畜肉1328噸,增長38%;網圍欄1548噸,增長245.5%;鉻鐵1630噸,增長213.5%;紅磚710萬塊,增長1.4%。工業增加值占國內生產總值的比重達到10.9%,拉動國內生產總值增長6.9個百分點。 鄉鎮私人企業發展較快,2003年,全縣經濟貢獻較大的私營企業有金寶農畜產品供銷公司,崗堅網圍欄廠、海晏縣鉻鐵廠等。金寶農畜產品供銷公司年內生產銷售產量114噸。崗堅網圍欄廠實現408噸,海晏縣鉻鐵廠生產鉻鐵1630噸。另外,從事第三產業的個體工商戶970戶。從業人員1239人。注冊私營企業達16戶,從業人員288人。為全縣的經濟發展注入了新的活力。 旅游業發展潛力進一步顯現。海晏縣把旅游業作為縣城新的增長點來精心培育。2003年爭取省州政府的有關部門對沙島景區開發的支持,在搞好各景區環保和基礎設施建設的同時,招商引資取得新進展,和北京同德投資股份公司簽訂沙島景區合作開發協議。到位開發資金750萬元,合股成立青海湖沙島生態旅游開發公司。與青海西陲古城旅游公司達成投資300萬元的環湖東路下巴臺嘴景區開發協議。使海晏縣的旅游業呈現出勃勃的生機。2003年,全縣共接待游客3.8萬人次,實現旅游綜合收入97.7萬元。 五、固定資產投資 固定資產投資持續增長,基礎條件和投資環境明顯改善,2003年海晏縣抓機遇、爭項目、促發展,完成縣屬固定資產投資6893萬元,增長22.5%,確保了20%的增長速度。其中:建設投資5248萬元,城鄉私人投資910萬元,更新改選672萬元;城鎮集體完成投資63萬元。2003年全縣新開工項目24個,主要有哈勒景公路、農業綜合開發草原建設項目、哈勒景草灌工程,退耕還林項目,天然林保護和“三北”防護林工程、藏區政權建設、鄉鎮“三站”、哈勒景寄校、阿尕圖小學、金灘衛生院、企業技改等建設項目,交通、農牧業基礎以及文教衛生條件得到較大改善。縣城電網改造、王洛濱文化廣場、商住樓、縣城道路排水、主要街道和小區照明工程等相繼建成投入使用,城鎮建設投資規模達1500萬元以上,市政設施和服務功能進一步完善,縣城面貌明顯改觀。 六、教育、文化、廣播電視、體育 認真組織實施“科教興縣”戰略,基礎教育和民族教育逐步加強,“兩基”攻堅繼續推進,2003年完成三角城鎮、哈勒景鄉“普九”初驗。 教育投入穩步增長,辦學條件進一步改善。全縣現有各級各類學校28所,其中民族完全中學1所,初級中學1所,全縣中小學在校生3262名。適齡兒童及適齡少年入學率達98.1%和92%。群眾性精神文明建設不斷深入,以文化中心戶為主的文化體育活動豐富多彩,投資17.5萬元建成社區健身廣場,投資48萬元建成老年活動中心。全縣積極參加州慶和第二屆王洛賓音樂藝術旅游節活動,協助省州有關部門0完成了張健橫渡青海湖和第二屆環青海自行車賽等大型活動。進一步擴大了海晏知名度。廣電工作不斷加強,2003年完成了投資20萬元的有線電視網主開網改造工程,全縣廣播和電視覆蓋率分別達到90%和86%。 七、衛生與計劃生育工作取得新的成績。 衛生工作堅持一手抓“非典”預防,一手抓衛生改革與發展,建立和完善疫病預防體系。積極推進億萬農牧民健康教育普及和農牧區中小學健康教育。倡導科學、文明、健康的生活方式,建立新型的公共衛生監督和預測體系,依法加大對公共衛生和健康相關產品的監督力度。積極地創建農牧區衛生工作先進縣活動,按先進縣活動的目的、內容、標準、方法及要求在衛生系統內進行全面安排和部署。經自查35項考核指標中有30項指標已達到考核標準。2003年全縣繼續實施人口與計劃生育目標管理工作,積極開展以“優質服務”為主題的計劃生育工作,人口自然增長率控制在11.4‰,計劃生育率達96.4%,達到了三個到位,即責任到位,措施到位,投入到位。 八、城鄉人民生活及再就業 人民生活繼續改善,農牧區稅費改革運行平衡,堅持“一定三年不變”政策,全縣取消了“三提五統”的提取,農牧民負擔明顯減輕。全縣城鎮居民人均可支配收入6029元,增長8.1%;農牧民人均純收入達1805.7元,增長7.6%,其中:農民1051元,增長8.5%,突破千元,牧民2773.8元,增長 6.6%。 積極落實各項再就業政策,根據青海省再就業工作會議精神,海晏縣積極籌措和建立下崗失業人員再就業貸款擔保基金,落實小額貸款擔保基金22.7萬元,工商、稅務部門免征下崗失業人員從業的稅費8萬余元,積極支持全縣的再就業工程。2003年,全縣多渠道增加就業崗位,通過政府行為安置和臨時性就業344人,其中:下崗人員30人,失業人員314人。 九、保險與金融 社會保障體系不斷完善,“兩個確保”成果得到鞏固,2003年,發放下崗職工基本生活保障金18.17萬元,企業退休人員生活費112.68萬元,發放率100%。全縣新納入城鎮低保對象89戶,293人,發放最低生活保障99.86萬元,實現動態管理體制下的應保盡保。落實救災面粉380噸,救災資金2萬元,解決了1023戶4777名受災群眾和貧困戶的生產生活急需。 金融運行質量穩中有升。2003年繼續全力構建新的信用體系,積極開展“信用縣”、“信用鄉鎮”、“信用村”、“信用戶”的四級信用體系創建活動。金融系統信貸支農力度不斷擴大、效益明顯。2003年底,全縣金融機構各項存款余額10193.1萬元,比2003年初增加2650.5萬元。其中:企業存款2524萬元,增加691.1萬元,城鄉居民儲蓄存款6113萬元,增加1795萬元,年內發放各項貸款5128萬元,比上年增加873.4萬元。 十、助學、救殘 2003年,團縣委、縣婦聯積極開展“希望工程”、“春蕾計劃”等獻愛心活動,共得到國外愛國華人資助資金3.53萬元,社會各界人士資助資金1.023萬元,資助222名貧困學生,為全面完成普及九年義務教育奠定了良好的基礎。 積極推進殘疾人事業發展。2003年初,在城鎮道路建設中,縣城主要街道建設了無障礙設施,并根據殘疾人有關優惠政策的規定,減免殘疾人稅收8000余元,全縣殘疾人保障金足額收繳到位。 十一、科技推廣 2003年,全縣注重實用技術的推廣應用,著力提高實際、實用、實效的農牧業科技普及率和到位率。切實加強農牧民培訓,努力培養每戶一名科技明白人。到年底,通過多種形式的科技宣講和培訓,把良種栽培技術、暖棚養殖技術、牛羊育肥技術、田間病蟲害防治技術、畜禽防疫技術推廣應用到農牧業生產中,大大提高了科技含量。全縣共舉辦各類培訓、宣講30余次,培訓農牧民6290余人(次),發放宣傳資料224份。 十二、精神文明建設 2003年,大力宣傳和實施《公民道德建設實施綱要》,廣泛開展思想道德教育。各鄉鎮、各單位也制定了具體貫徹意見。海晏縣電視臺開設《海晏視點》專欄對破壞公共設施、亂倒垃圾等違犯社會公德的行為進行了連續追蹤報道,并取得了一定成效。以縣城為重點的文明城鎮建設成效顯著。2003年開展衛生大掃除活動6次以上,使城鎮環衛工作與愛國衛生運動相結合,有效地改善了城鎮面貌,文明單位創建工作取得新進展,全縣2003年新建州級文明單位12個。文明樓院1個。農牧區群眾性精神文明創建活動蓬勃開展,結合“非典”防治工作開展了農牧民家庭衛生清潔評比活動,繼續開展“十星級文明戶”評比工作,共評比“十星戶”1496戶。認真組織開展“三下鄉”、“四進社區(村)”軍民共建、城鄉共建等活動。為農牧民播放電影12場次,州歌舞團下鄉演出4場。努力為農牧區群眾辦實事、辦好事。2003年又有5名貧困學生獲得國家“西部助學開發工程”資助,其中大學生2名,高中“-班”3人。 海晏縣[HaiYanXian]青海省海北藏族自治州轄縣。位于州境東南部,縣府駐地三角城(銀灘鄉境內),距州府駐地西海鎮15公里。人口2.3萬,以漢族為主,還有藏、蒙古、回等少數民族,其中藏族占總人口的22.1%,蒙古族占總人口的17%。面積0.5萬平方公里。轄1鎮、6鄉。古為羌地。漢時置西海郡,南北朝至隋朝屬吐谷渾政權轄地。唐、五代屬吐蕃王國,宋屬廝。明、清后為蒙古族土默特部屬地,1937年設海晏設置局。1950年成立海晏行委,隸湟源縣,1951年恢復縣建制,次年改為海晏藏族自治區,1953年設海晏縣。地處祁連山系大通山脈西南側,屬河西走廊至柴達木盆地自然區。地勢由東北向西南傾斜,大部分地區的海拔在3000米以上。主要河流有湟水河、哈景勒河、寶庫河、水峽河、大通河、甘子河等。屬高原大陸性氣候,年均氣溫-2℃3.4℃,年降水量350毫米。工業和產業有冶煉、建筑、建材、畜產品加工、食品加工等。農牧結合,以牧業為主,主要牧養馬、牛、羊等,其中細毛羊、牦牛以毛肉兼優聞名。還有鹿、獐、石羊、旱獺等珍貴野生動物和柴胡、秦艽、草雪蓮等野生藥用植物等資源。青(海)藏(西藏)鐵路、青(海)新(疆)公路穿越境內。全縣有中小學26所。醫療衛生機構8個。境內有漢代“西海郡古城”遺址為國家級文物保護單位。還有漢代“石虎”、“尕海城”遺址和卡約文化“德州墓地”,為省級文物保護單位。1994年被國務院授予“全國民族團結進步模范單位”稱號。 十三、鄉鎮簡介 西海鎮[XiHaiZhen]青海省海北藏族自治州轄鎮。位于湟水河源頭。州府駐地。人口1萬,以漢族為主,還有藏、蒙古、回等少數民族。面積437平方公里。轄區內無村和會和居委會(正在籌建中)。1953年建達如玉藏族自治區。1958年至1993年為國營二二一廠駐地,該廠撤銷后移交給海北州。四周環山,中間為溝谷灘地。主要河流有包哈圖曲沁河,為湟水發源地。工業以電力、冶煉、化工為主。轄區內有州屬同寶牧場,各種服務行業齊全。鎮內的專線鐵路和公路與青(海)藏(西藏)鐵路、公路,青(海)新(疆)公路、湟(源)嘉(峪關)公路相連,交通便利。 銀灘鄉[YinTanXiang]青海省海北藏族自治州海晏縣轄鄉,位于縣境東南部,距縣府駐地9公里。人口0.4萬,以漢族為主,還有藏族、蒙古族等,其中藏族占總人口的10%,蒙古族占總人口的15.9%。面積268.3平方公里。轄三聯、海峰、黃草掌、三角城、西岔5個村委會。1949年設三勝鄉,1958年并入海濱公社,1961年分設銀灘公社,1966年改為三角城公社,1978年更名為銀灘公社,1983年改為銀灘鄉。地處溝谷灘地,包哈圖曲沁河流過境內。產業以商貿、釀酒、畜產品加工為主。農業以種植青稞、油菜為主。牧業以養殖羊、牛為主。青(海)藏(西藏)鐵路、青(海)新(疆)公路穿境。境內有國家級文物保護單位“西海郡古城”和省級文物保護單位“石虎王府”。 青海湖鄉[QingHaiHuXiang]青海省海北藏族自治州海晏縣轄鄉,省綿羊改良基地。位于縣境南部,距縣府駐地12公里。人口1565人,以藏族為主,占總人口的75.8%。面積482.9平方公里。轄莫湘灘、同寶2個牧委會。1958年成立青海湖公社,1959年并入甘子河公社,1962年分設青海湖公社,1984年改為青海湖鄉。地處湖濱灘地、山地。純牧業鄉,牧養牦牛、細毛羊等。青(海)藏(西藏)鐵路、公路穿境,交通便利。1979年被國務院命名為“全國農業先進社隊”。 哈勒景蒙古族鄉[HaLeiJingMengGuZuXiang]青海省海北藏族自治州海晏縣轄鄉。位于縣境東南部,距縣府駐地4.5公里。人口0.2萬,以蒙古族為主,占總人口的74.6%。面積394平方公里。轄永豐、哈勒景、烏蘭哈達3個牧委會。1949年屬蒙旗鄉,1953年為北山蒙古族自治區,1958年屬海濱公社,1983年改為哈勒景蒙古族鄉。地處青海湖北部溝谷、山地。產業以畜產品加工為主。純牧業鄉,牧養牦牛、細毛羊等。通縣鄉公路。1988年被國務院命名為“民族團結先進集體”。 托勒蒙古族鄉[TuoLeiMengGuZuXiang]青海省海北藏族自治州海晏縣轄鄉。位于縣境西南部,距縣府駐地46公里。人口0.1萬,以蒙古族為主,占總人口的78.6%。面積466.5平方公里。轄托華、德州2個牧委會。1949年屬蒙旗鄉,1953年改設北山蒙古族自治區,1958年屬共產主義公社,1964年設托勒蒙族鄉,1970年改為托勒公社,1983年改為托勒蒙古族鄉。地處湖濱灘地、山地。產業以畜產品加工為主。以牧業為主,牧養牦牛、綿羊、馬等。青(海)藏(西藏)鐵路、青(海)新(疆)公路穿境。境內的“卡約文化德州墓地”為省級文物保護單位。 金灘鄉[JinTanXiang]青海省海北藏族自治州海晏縣轄鄉。位于縣境東南部,距縣府駐地10公里。人口0.7萬,以漢族為主,還有蒙古族、藏族等,其中蒙古族占總人口的12.2%,藏族占總人口的3%。面積902.9平方公里。轄岳峰、東達、海東、倉開、光明、道陽、新泉、姜柳盛、金灘9個村委會。1949年屬車泉鄉,1953年屬海東區轄鄉,1958年屬海濱公社,1961年分設金灘公社,1966年改為下巴臺公社,1978年復名為金灘公社,1983年改為金灘鄉。地處溝谷、山地,包哈圖曲沁河流過境內。以農業為主,主要種植青稞、小麥、油菜、馬鈴薯等。青(海)藏(西藏)鐵路、青(海)新(疆)公路橫貫境內。1994年被國家民政部命名為“全國全優鄉鎮”。 甘子河鄉[GanZiHeXiang]青海省海北藏族自治州海晏縣轄鄉。位于縣境西部,距縣府駐地76公里。人口0.3萬,以藏族為主,占總人口的79.8%。面積902.9平方公里。轄甘子河、峨日、熱水、尕海4個牧委會。1949年沿舊制設達如玉鄉,1953年改設達如玉區,1958年并入共產主義公社,1961年分設甘子河公社,1962年改為甘子河鄉,1970年又改為甘子河公社,1983年復稱甘子河鄉。地處溝谷灘地、山地,哈爾蓋河流經境內匯入青海湖。以牧業為主,牧養綿牛、牦牛、馬等。境內的“尕海古城”遺址為省級文物保護單位。 |

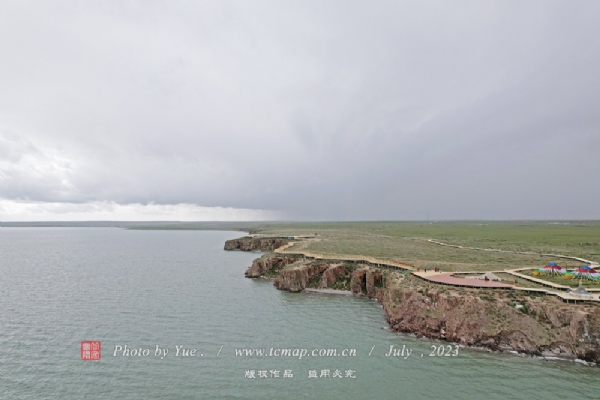

4、剛察縣 剛察縣位于青海省東北部,海北藏族自治州西南部,青海湖北岸。介于東經99°20′44″-100°37′24″,北緯36°58′06″-38°04′04″之間。東隔哈爾蓋河與海晏縣為鄰,西與海西蒙古族藏族自治州天峻縣毗鄰,南隔布哈河與海南州共和縣相望,北隔大通河與祁連縣接壤。縣境東西長113.8公里,南北寬122.2公里。全縣土地總面積8138.07平方公里,占青海省總面積的1.13%,占海北藏族自治州土地面積的23.8%。縣城距省會西寧市188公里,距州府所在地西海鎮88公里,離青海湖北岸15公里。青藏鐵路、315國道穿越縣境,鄉村路網四通八達,是承接環湖體育圈、旅游圈、文化圈和生態圈的重要連接點。縣域平均海拔3300米,也是全州唯一一個五類區縣份。

剛察地理位置優越,縣城距省會西寧188公里、距州府所在地西海鎮88公里、距青海湖15公里,青藏鐵路、西察高速、315國道穿境而過,交通便捷,具有較好的區位優勢。是全省環湖體育圈、旅游圈、文化圈和生態圈的重要連接點,是全省“一芯一環多帶”生態旅游發展重要承接點,是環青海湖公路“零公里”起始點。

剛察文化底蘊深厚,剛察境內發現多處齊家文化、卡約文化的古遺址,有文物保護單位49處、非物質文化遺產保護項目30項,是青藏游牧文化、青海湖文化、昆侖文化、宗教文化、部落文化、倉央嘉措文化、民間文化等多元匯集點。先后獲得“全國民族團結進步示范縣”“國家級衛生縣城”“國家農業可持續發展試驗示范區”“國家全域旅游示范區”等稱號。 |