東寶區龍泉街道文化旅游景點

荊門龍泉公園位于湖北荊門市城區,是一座既具地方特色又有時代氣息的新型綜合性公園。1983年荊門成為省直轄市后,市政府就著手龍泉公園的規劃,1986年開始是設,1987年初簡易開放,現已成為市民休憩、娛樂、教育、交流、審美的場所,是反映荊門市物質文明和精神文明建設的重要窗口。自89年以來,分別榮獲市級最佳文明單位、省級文明單位、全國建設系統精神文明建設先進單位等榮譽稱號,并被載入《中國名園》。荊門歷史悠久,文化遺產豐厚。1983年荊門成為省直轄市后,市政府就著手龍泉公園的規劃,1986年開始始設,1987年初簡易開放。建園以來,在歷屆政府和社會各界的關心、支持下,經過全體干部職工的艱苦奮斗,龍泉公園充分發揮了公益-業單位的作用,已成為

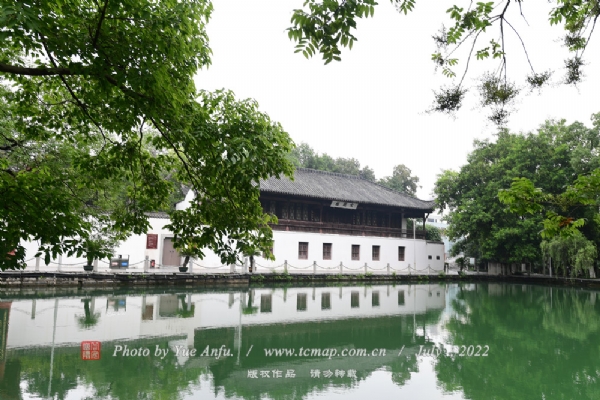

龍泉書院位于荊門市龍泉中學內,龍泉書院建于清乾隆十九年(1754年),荊門知軍舒成龍集資于書塾舊址興建。書院有堂三間、廈四間,蓮沁有泉數孔自地涌出,故題名龍泉書院。道光六年(1826年)、同治六年(1867年)兩次修葺。主要有育德堂、洗心堂、東山草堂、春華館、秋實館、敬業齋、群樂齋、寄暢軒、會心軒等。配以小橋流水,植以青松翠柏,頗富園林之勝。光緒十二年(1886年),又增建文明樓、尺木樓等。檐角飛翹,金碧輝煌,更具規模。再后改為龍泉中學。現存文明樓等建筑與南側文明湖等景觀,明麗古粹,映襯如畫。龍泉書院內的白鶴亭(原名聽泉亭)、洗心亭、育德堂、東山草堂、春華館、秋實館、敬業齋、樂群齋、方塘書屋等。從龍泉書院仰望象山腰,有仰止亭、觀德亭

荊門烈士陵園位于荊門市東寶區龍泉街道辦事處陵園路2號。荊門是一塊紅色革命沃土。中國共產黨創立不久,就在荊門播下了革命的火種。土地革命戰爭時期,荊門是湘鄂西蘇區的重要組成部分,賀龍多次率紅-戰荊門。抗日戰爭時期,李先念等老一輩無產階級革命家在荊門留下了光輝的戰斗足跡。解放戰爭時期,荊門為支援中原突圍和解放大軍南下發揮了特殊作用。在長期的革命斗爭中,數千英雄兒女血灑疆場。為紀念革命先烈,1957年,荊門縣人民政府在象山腳下文明湖畔修建荊門烈士陵園。1979年11月,分設荊門市(縣級)。1983年8月,荊門市縣合并升格后由于城市發展需要,1992年,荊門市人民政府將荊門烈士陵園遷至象山頂峰,修建烈士紀念碑、革命烈士墓、烈士名錄墻等設施,并

在象山東麓。為祀陸九淵而建。陸九淵(1139-1193),南宋哲學家、教育家,字子靜,號存齋,撫州金溪(今屬江酉)人。乾道八年(1172年)進士。曾講學于貴溪象山,時稱象山先生。哲學主張“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”等。紹照二年(1191年),主管荊門軍,請準筑城,整軍習武,革除陋習,減免稅捐,“設象山書院,聽訟于此,講學于此”。政績甚著,人多愛戴。明弘治年間(1488-1505),就其書院改建詞。后多次維修整飾。占地500余平方米。四合兩進,有門廳、正殿、后殿、廂房、耳室等。正殿高大宏偉,雕梁畫棟,瑰麗無比。寺北鄰文明湖,南靠烈士陵園,門前有雕欄石橋,其下流水潺潺,柳松掩映,古雅不群。

文峰塔,市級文物保護單位。位于龍泉公園內,與魁星閣同為古文廟的組成部分,二者相對而立于古文廟東西兩側。清同治元年(公元1862年)修筑。古人建筑文峰塔,意在襯托文廟之宏偉,更希望荊門因之而文運亨通。古塔實心砌筑,通高20米,底周18米。

講經臺碑,位于荊門市東寶區龍泉街道辦事處龍泉公園內,是清代石刻。2023年11月18日,講經臺碑被荊門市人民政府公布為荊門市第三批市級文物保護單位。保護范圍:碑周圍20米。建設控制地帶:以保護范圍為界,向外延伸10米。